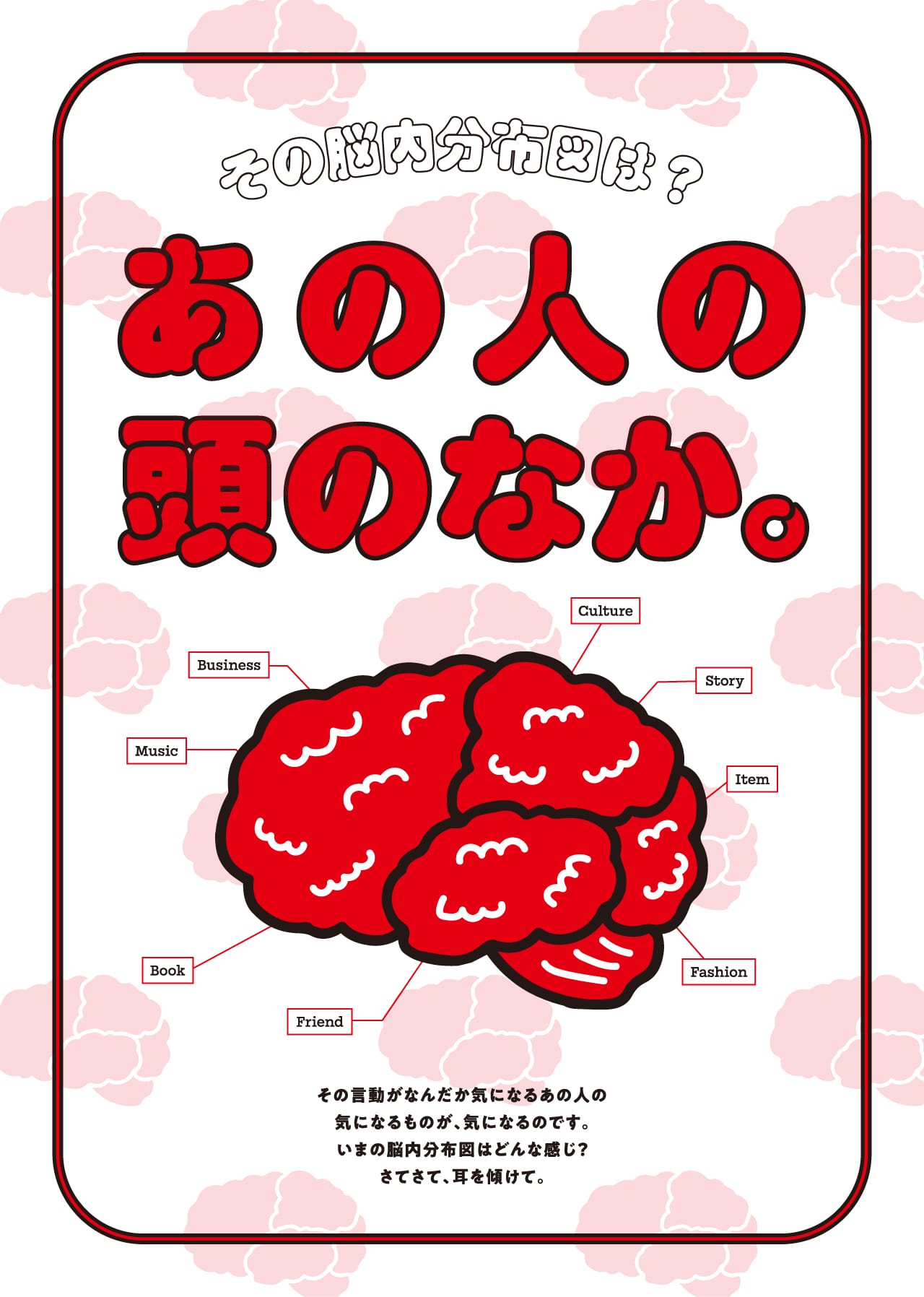

その言動がなんだか気になるあの人の気になるものが、気になるのです。いまの脳内分布図はどんな感じ?さてさて、耳を傾けて。

「好きなこと」に邁進する、19歳の頭の中。

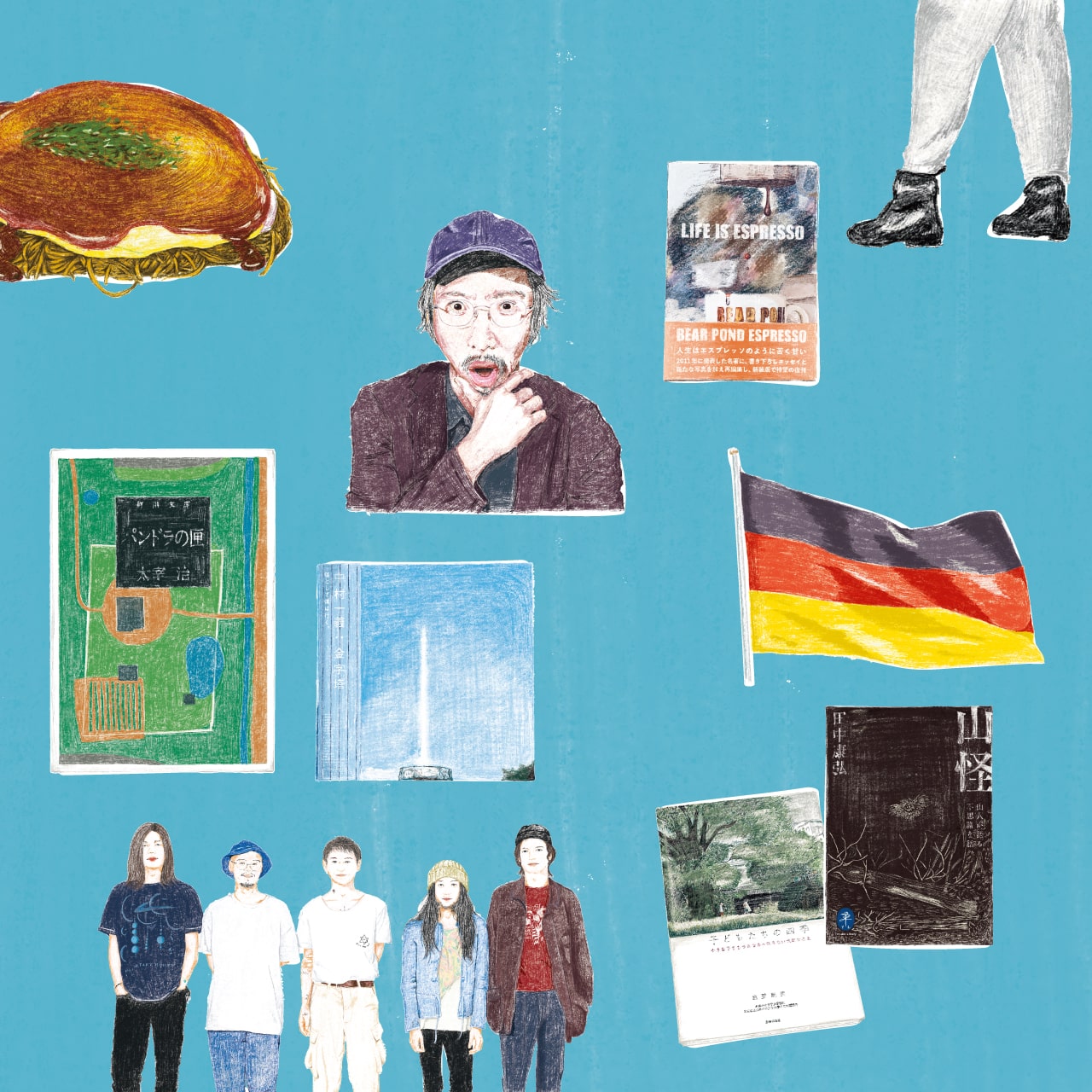

SNSからの発信が主流のいま、「大衆性が正解みたいな風潮にいつも疑問を感じてる」と珖太郎くん。「とにかく自分が好きなコトやモノは、周りに流されないで自信を持って欲しい」と言う言葉は彼からの同世代へのメッセージ。19歳のいま、音楽という「好きでしょうがないもの」で生きてく道を選んだ彼の脳内は、いまの彼を刺激する表現に纏わるものでいっぱいなのだ!

高1の時にエレカシのボーカルの宮本さんが〈夏目漱石〉を読んでる写真を見て、それがかっこよすぎて真似して読んだのが純文学を読むようになったきっかけ。そこから出会った〈太宰治〉の「パンドラの匣」は、最後の言葉に衝撃を受けて以来僕のバイブル。

僕がいま最も熱意を持って取り組んでいるのが実験音楽。分かりやすく言うと、即興で電子音や環境音を操りながら生み出す音楽です。きっかけは、完全に〈飛騨音響派〉の影響。幼少期から中学生まで和太鼓をやっていて、そこからドラムを叩き出し、もっとメロディックな楽器を求めてギターを弾きたいなと思った時に、父親が〈閃き堂〉の常連だった縁で教えてもらったのが谷澤さんだったんです。なので当たり前のようにエフェクターに関心を持ち、笑。〈飛騨音響派〉が始まったのが僕が高2の頃で、そのライブを見てたら「自分だったらこうする!」みたいな気持ちがめちゃくちゃ芽生えて…、自分でもいろいろやり始めて活動を開始。飛騨の音楽関係の先輩たちが、地元だけでなく全国で活動している姿を見て勇気をもらい、僕もいまは名古屋や岐阜でも活動し、5月には東京でもライブを。先輩たちが前例を作ってくれたこと、やさしいところ、僕を奮い立たせる言葉をかけてくれるところ、それが大きなモチベーションに。ですが負ける気もありません。

実験音楽をやってますが、よく聴くのは実はバンド。中でも〈踊ってばかりの国〉は、アルバム「moana」のやさしさの中に狂気を孕んだ表現に心を掴まれました。〈野口 文〉さんも気になるアーティストの1人。クラシックでもありジャズでもあり電子音でもあり…、いつか彼とプロジェクトをやりたいな。

この間の「山の耳音楽祭」で一緒にプレイした〈Shun ya〉は瀬戸市の子なんだけど、友達になったのはジャズフェスに行くシャトルバスで隣になったことがきっかけ。彼がシートベルトを逆にしてたのを教えてあげたところから始まってる、笑。会話の中で、2人とも音楽活動してることが分かって、先日の「山の耳音楽祭」でも共演!

うまくビザが取れればなんですが、5月の後半くらいに考えているドイツ行き。実はドイツは電子音楽が熱い場所。すごい、とは聞くけどどうすごいのか分からないし、だったらもう自分で行って実際にその音楽を浴びたり、現地でも絶対ライブがしたいな、と。あと、人脈がすごい大事だと思っているのでコネクション作りもしてきたい。帰ってきたら、向こうのかっこいい音楽をするアーティストを日本連れ来て、一緒にやれたら…!

アート系の展示会のパーティーなどでライブする時があるんですが、本当みんな面白くって、狂ってるなと思います、笑。陶芸家の〈梅澤真那〉さんは最近仲良くなった方なんですが、今度共演ライブも。これを機に表現に関わるものをもっといろいろ見ていきたいな!

わたしの気持ちに寄り添うもの。

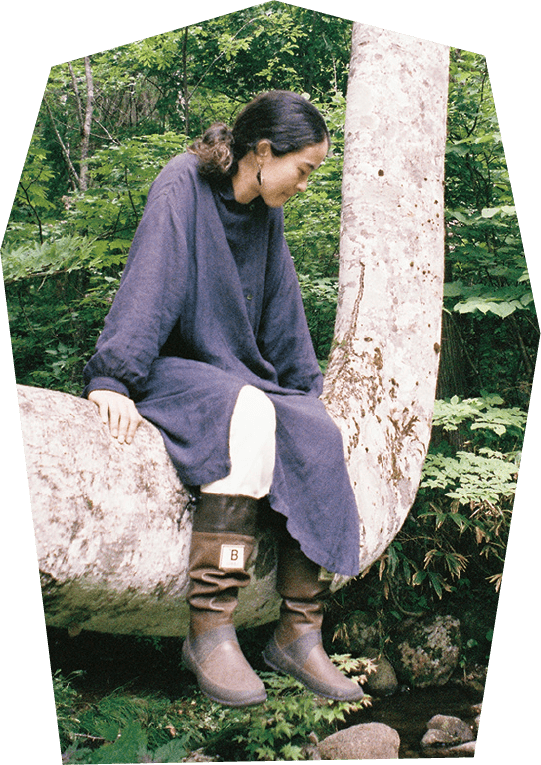

コロナ禍を経て自身の暮らし方を見つめ直し、東京から飛騨に移り住んで2年目を迎える南さん。木々に囲まれた清見の仕事場に、古き良きものがいまだ息づく飛騨の地。日々の暮らしと季節とのつながりに心地よさを感じるいま、彼女の心に寄り添うものとは?

いつも着ている大好きな服〈MITTAN〉。世界の伝統的な衣服や布のその歴史から紐解いて作られたこのブランドの服は、生地だけでなく糸やボタンなどにも天然の素材が使われていて、とにかく着心地がいいんです。特に「亜麻苧麻パンツ」は1番お気に入りの1着。履き心地は抜群だし、クタクタになっても味わいが出る。何より好ましいのは、綻びなどが出ればそこを修繕してくれるところ。1番よく履くパンツはもう2回修繕に出し、長く愛用しています。担当の河上さんはその仕事がとてもていねいな方。アトリエにお邪魔して姿が見えるとうれしくなってしまうんです。

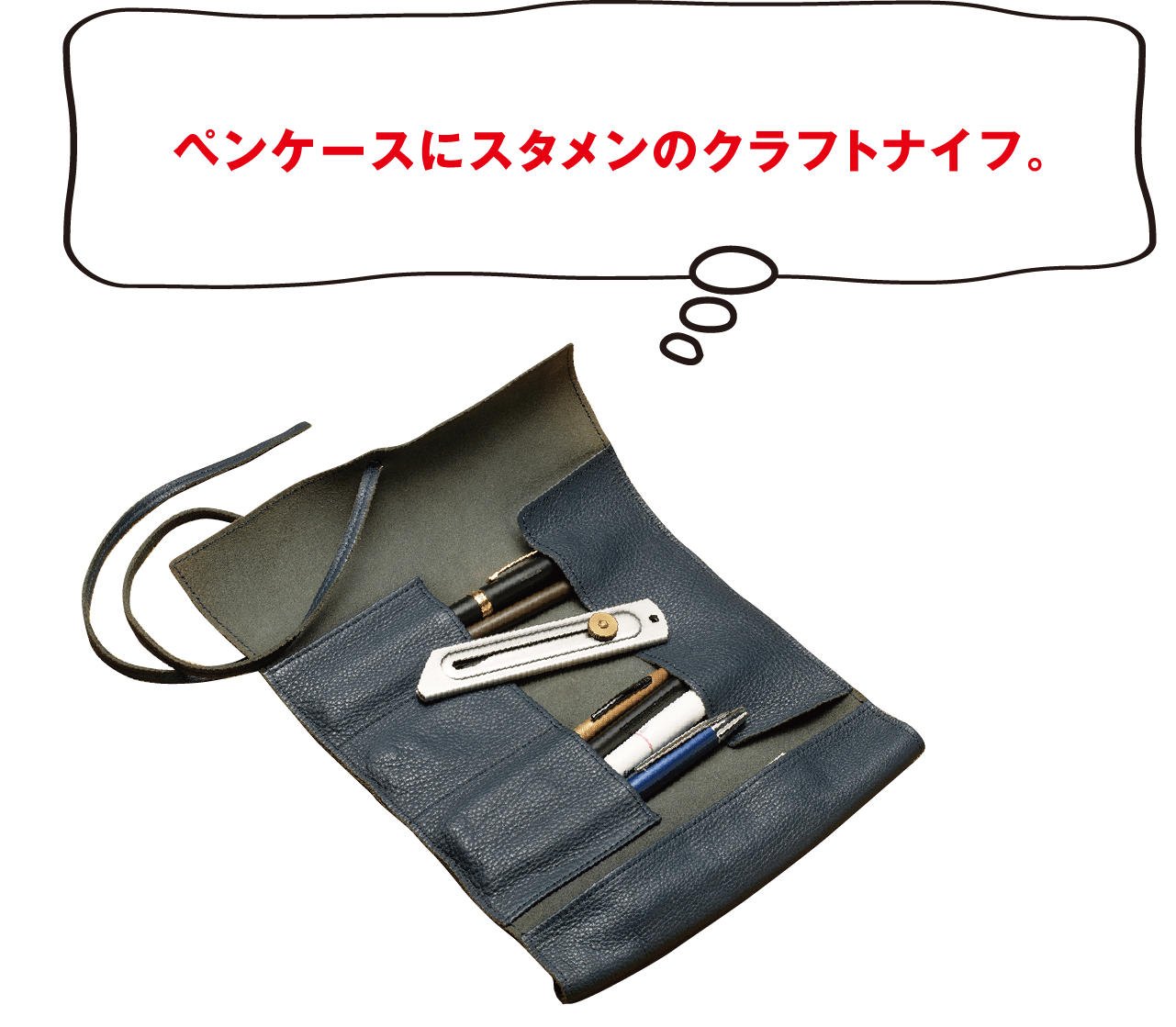

父方の親戚が森の中のこども園を運営しているのですが、その園では小学生になった卒園生が3~4泊のキャンプをするんです。竹を切るところから始まって、園児が自分用のお椀を作るのですが、このクラフトナイフはそのキャンプを手伝いに行った時に使っていたもの。しばらく使っていなかったのですが、先日広島の家具ショップ〈HOLM230〉さんでワークショップをした時に同じクラフトナイフを使ってみたらその使いやすさを再体感。何かあったらいつでも削れるようにと、最近は常用しているペンケースに入れています!

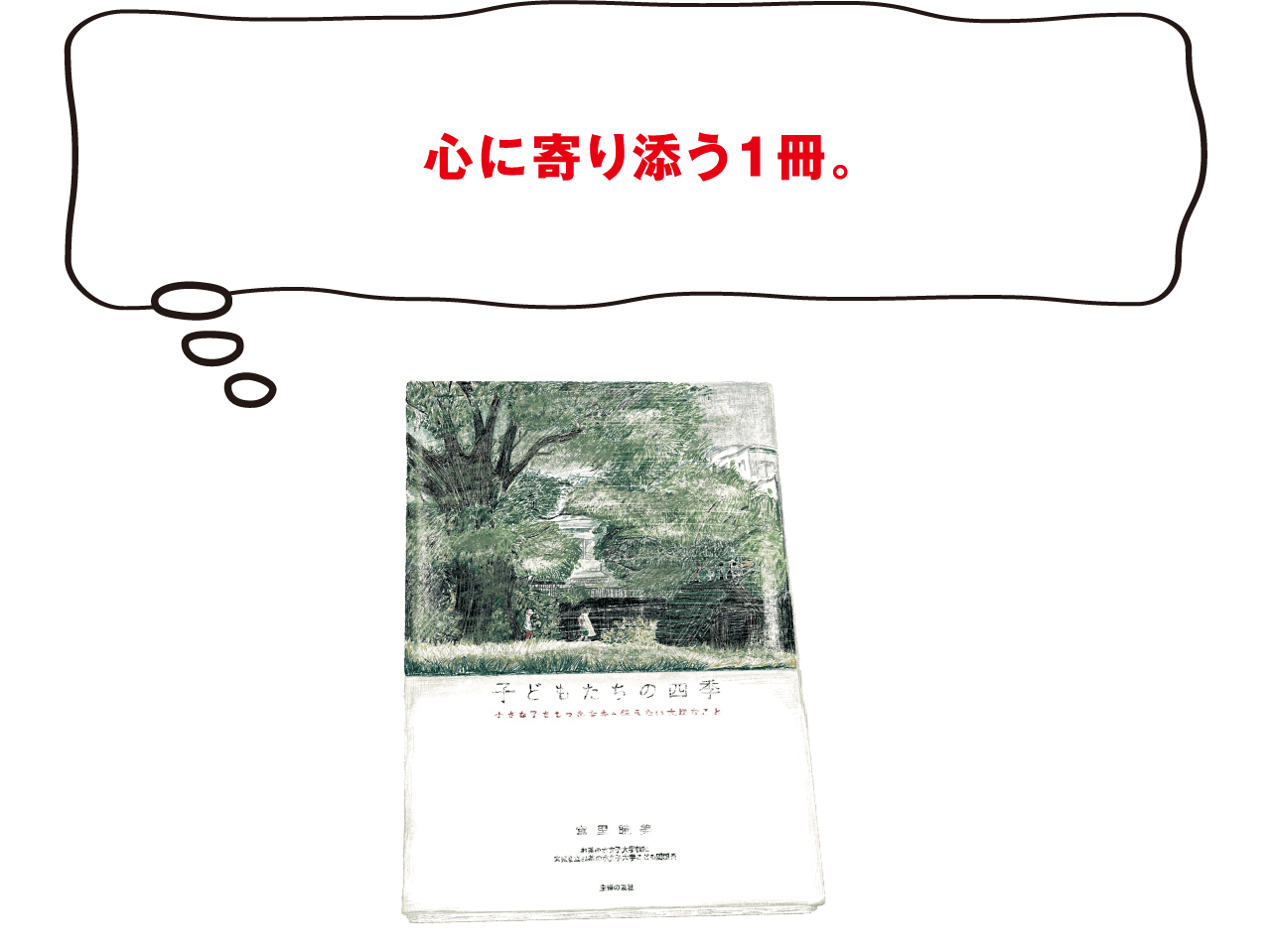

大学生の頃、研究室の教授から「蚕が食べる桑の葉の副産物である枝皮から紙をつくる研究をしないか」と声をかけていただき、さまざまな年齢・立場の方が作れる紙づくりの研究をしていました。そのこともあって子ども園や福祉作業所に訪れることが多かったのですが、一緒に何かしたりコミュニケーションを取る時間や空間がすごく居心地良くて。その時に知り合った宮里先生が書いた「子どもたちの四李」は折に触れて読み返している1冊。その後社会に出て、こうした場所と社会との距離や壁に違和感を感じたり、悶々とした時期を経て、2年前に高山へ。好きな木があって、土に触れられ、空気も水もきれい。何より仕事する場と暮らす場所が切り離されずにつながっていることがわたしにとっては心地が良くて、いまは高山に来て良かったなと感じてます。

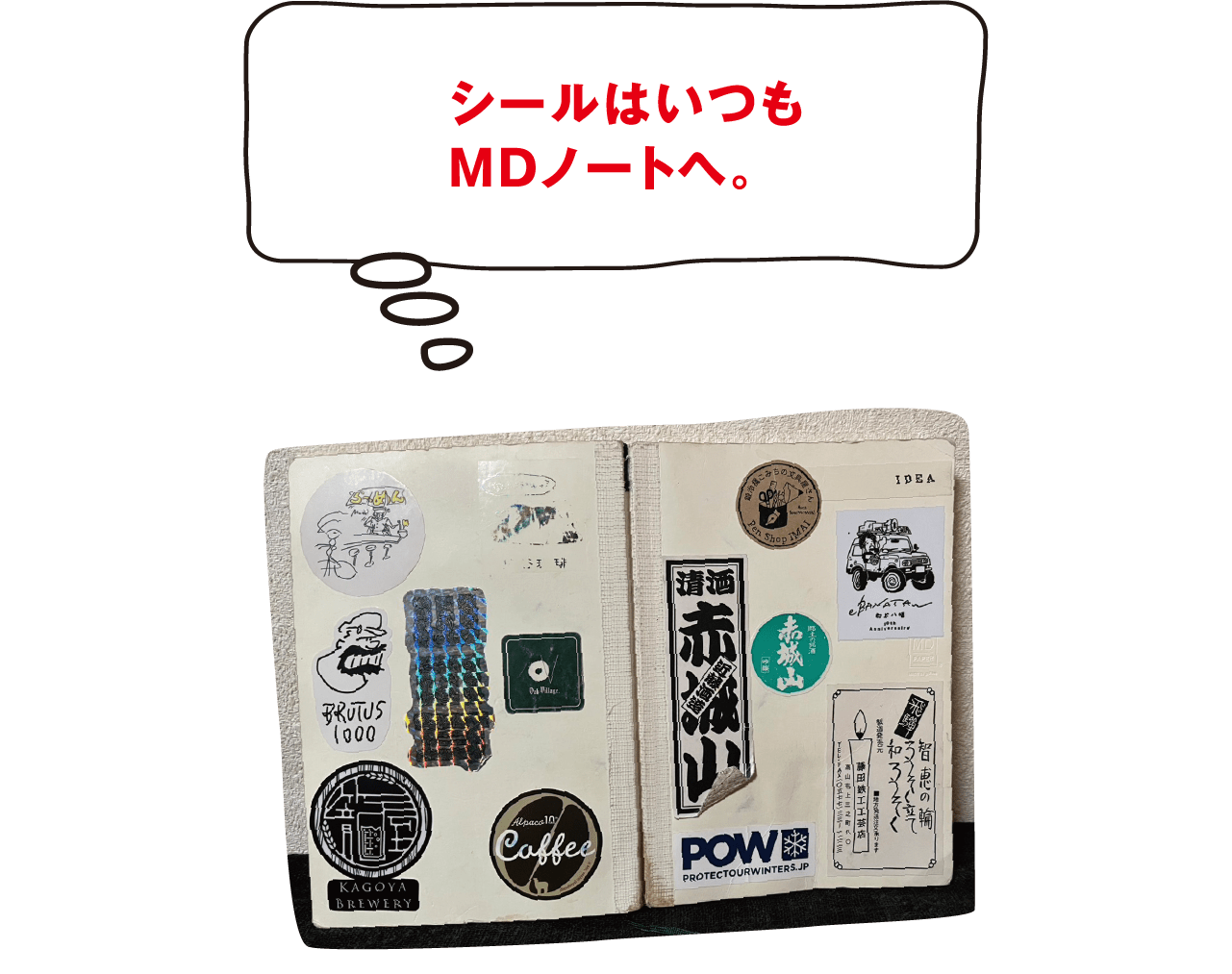

自分の中のマイルールで、手に入ったシールはとにかくすべてこのMDノートに貼っているんです。歴代のMDノート含め表紙はシールまみれ。最近はノートを使い切る前にシールで埋まってしまうのが悩みです。もう何冊目かも分からない…!

郡上の〈小倉染色図案工房〉で買った〈湯宿 さか本〉の手拭い。さか本さんは、昨年大きな地震に見舞われた石川・珠洲市にあるお宿で、震災の1か月前に友人たちと訪れた思い出深い場所。手拭い1つだけれども、旅の思い出と被災地に寄せる思いを忘れない証に。

変わらずに好きなものが「いま」をかたちづくる。

いったん仕事を辞めて取り組んだ〈南飛騨Art Discovery〉。得たものは大きく、いまは新たな会社で働きながら、コーヒーロースターとしても活動中の大洋さん。暮らす町・下呂を拠点に、いまやさまざまな場所でコーヒーを淹れる彼の好きなもの、大事なもの。

工場の跡地をみんなでDIYして、BMXの室内練習場にしていた場所があって。そこで焙煎して楽しんでいたのが僕のコーヒーの始まり。老朽化して壊してしまった後で、やっぱりあの場所がなくなったことが寂しくて。小さくても自分の空間が欲しくて作り始めたのが、自宅に併設したロースタリー & スタンド。そこでは、〈HOROJIRUSHI〉として活動する息子の幌が毎日のようにお菓子を作り、妻も焼き菓子を焼いたりと、家族の活動の拠点にもなってます。

下北沢にある〈Bear Pond Espresso〉は、僕が最も影響を受けた店。「LIFE IS ESPRESSO」はこの店を営む田中勝幸さんがサードウェーブコーヒーの成熟を体験しながら、エスプレッソシーンを発展させていく道程を描いた書籍。僕はモノマネはしないのですが、精神的なところでかなり影響を受けています。

よく被っている〈POLO〉のキャップは、バックのサイズ調節のベルトがレザータイプのヤツ。ある時、加賀美 健さんのインスタに載っていたこの帽子の写真がめちゃくちゃかっこよくて。自分も欲しくなってメルカリで探したのがきっかけ。

この歳になって思うのは、結局好きなものは変わらない、ということ。中学生の時に買った〈中村一義〉の「金字塔」は、折に触れ聴いてきて20年。これはもう僕の血となり肉となっています。収録曲の中に、「この歌を20年後に聞けば夢が分かる」みたいな歌詞があるんですが、好きなことを仕事にしている現状が、まるでその答え合わせのようで、またグッとくる!

昨年秋に行われた〈南飛騨Art Discovery〉。若い頃にグラフィックを学ぶ学生だった僕にとっては、アートはいまも身近な存在。まさか自分が暮らす萩原でこんなに大きなアートフェスが行われるってことが信じられなくて!こんなことは一生に1度あるかないかのこと、「何か動きたい!」と実は会社も一旦辞めて、会場のマルシェ運営に取り組んでいたんです。この場所でやったことに意義があったと思うし、これまでにない下呂の発信になったと思うと、ここからまた新しくこの地域ならではのことができるんじゃないかな?引き続き開催されることを望んでいます!

最近占いもする彼女の、いま気になるもの。

ならではの目線でピックした古びたものを集めた店にて、ハズレなしの旨しカレーを出す〈オータム吉日〉の店主・フッキー。辺境にあるものを愛する彼女がいま気になるものが、やっぱり気になる!ゆるりゆるりとした語り口で繰り出される話になんだか引き込まれてしまうのだ!

子供の頃からずっと書いてきた漫画。大学生の頃に興味がカメラに移って、いったんストップしていたんですが、高山へ移住してきた10年ほど前から漫画熱が再燃。基本的に自分のすることが収入につながったらうれしい方なので、笑、描き始めた頃に賞金が出る賞に応募したことがあったんです。元々プロになりたいとかではなくて「楽しく描いていたい」方だったので、当時は応募したことで満足していて。そうこうしているうちにiPadを使い出して、より気軽に描けるようになったことで作品作りにも勤しむように。ただ、なかなか仕上がらない、笑。そんな時に友人に言われたのが「締め切りがあればいいのでは?」という一言。確かにそうです。いまはプロ・アマ問わず作品を売り買いできるマーケットがある時代。それで思い切って東京ビッグサイトで行われる一次創作限定のコミケに出品しようと応募したら審査を通ってしまい…、期限は5月半ば。なのでいまはそのラスト9ページで頭がいっぱいです。

いまは古道具屋・カレー・タロット占いの3つの肩書きがあるんですが、あと2つくらい増やしていきたいんですよね。最終的に「あの人何やってる人か分からないよね」と言われたいという目標があって、そう思われる基準?の1つに「胡散臭い」というのがあると思うんです。その「胡散臭い」人の代表が、田中俊行さんという呪術蒐集家の方。曰く付きのものを集めたり、また集まってきたりする方なんですが、その中の1つに「チャーミー」という人形があるんです。「連れていっちゃう」系の人形として田中さんの元に来たので「可愛がらないようにしてる」とおっしゃるんですが、「じゃあどう捉えてるんですか?」と聞かれた時に、「ビジネスパートナーです」と答えられていて。そのセンスに脱帽!あの境地には到達できないとは思いつつ、非常に気になる方ですね。

別の田中さんも気になっていて、笑。こちらは東北の田舎に通ってそこに残る怖い話を収集している田中康弘さん。元々カメラマンをやってらっしゃる方で、その時にマタギの人とかからそういう話がぽろっと出て、それで面白くなって集め出したそう。YouTubeを見ていると、何人かのおじさんたちで怖い話を語り合っているのですが、なんだかそのおじさんたちの語り口にも癒されるんですよ、笑。山ってやっぱり不思議なことが起こるみたいで、高山でも代情山彦さんの本にそう言う不思議な話が載ってますよね。ゆくゆくはわたしもフィールドワークみたいに、そう言う話を集められたらなと思ってます。

最近、ウチのお客さんである下呂在住の今井さんから教えてもらって気になっているのが、萩原の闘鶏楽。ここの衣装が他の地域とは違って、なんだかプリミティブな感じで意表をついているんですよ。揃いでもなくバラエティにも富んでいて、民俗学的にも興味深い。なぜこの地域独自の進化を遂げたんだろう?今井さんが開設したインスタをチェックしては、その理由を想像したりしてます。

ここのところ取り出して悩んでいるのがこのカメラ。20歳くらいの頃にかなり頑張って買った、いわゆる6×7のカメラなのですが、先日調べてみたらかなりの高値で売れることが分かりまして。使っていないから売ってもいいなと思ったのですが、中にフィルムが入ったままで、仕組み上撮り切らないと開けられない。じゃあ何か撮ってみようか、なんて考えているうちにやっぱ愛おしくなって、売るに売れなくなるループにハマっております。缶の中にしまっていたから、開けたら当時よく焚いていたお香の匂いがして思い出が蘇り、まるでタイムカプセル。売るか?売らないのか?揺れ動いております。

「赤毛のアン」って実は読んだことはないのですが、脳科学者の茂木健一郎さんがNHKの番組で解説されてたのを拝見して。その時にすごく好きな場面として挙げていたのが、養い親であるマシューがアンのために「膨らんだ袖」のワンピースを買いに行くシーン。寡黙で武骨で女の子の服なんて無縁のはずの彼が、アンのよろこぶ顔が見たくて普段は絶対に行かない女性服の店に足を運ぶ。この、相手のために自分を変える、普段しないことを相手のためだけにする、っていうところがめちゃくちゃ尊くて。わたしとしてはそれが何かBLの世界にも通じていると感じたんですよね。いま新しく制作された「赤毛のアン」が放送されていて、人気作のため賛否両論あるみたいですが、わたしは楽しく見てます。

ユルっとしたもの、好きなんです。

〈木工芸術スクール〉で縁が出来て、コロナ禍がきっかけで高山へ移り住んできたイソさん。そんな彼は、次の仕事までのインターバルを利用して車の免許を取得したばかり。〈山の耳〉のモデルとしても活動中の彼のいま気になるものとは?

意外かもですが好きなんです。1番集めてるのは、野良猫シリーズで、ちょっとクスッとさせてくれるユルさがたまらない。絵本雑誌「MOE」で見かけて以来、ガチャガチャを見つけるとこのシリーズがないか探してます。他にも欲しくなるのは基本ユルっとしたもの。妻のちなみさんも好きなので、見つけると2人で5,000円くらい散財してしまう、笑。欲しいのが出た時のワクワク感に、つられてしまうんですよね。数は相当ありますが、飾るのはスタメンのみ。テレビの前とか目に入るところに飾って愛でてます。

伸ばし始めて9年目の髭。東京にいた頃は、横浜の居留地の一角にあるクラシカルな〈バーニーズ・バーバーショップ〉で整えていました。植木みたいなもので時折大きく整えないとやはり形が崩れてくるんですよ。いまの形はフルビアード。毛質からするとこれがベストな感じかな。高山へ来てからは、〈朝日軒〉で。日々のメンテナンスは、小さなハサミを使って自分で。

持っている雰囲気が好きな〈BEDWIN & THE HEART BREAKERS〉など、だいたい40歳くらいまでに好きになったものを変わらず着ていたのですが、最近は少し変化も。モデルを務めさせてもらっている〈山の耳〉では、好きになれる服との出会いがあり、ワードローブに加わるように。

先日出かけた豊田監督の渋沢清彦主演3部作の上映会がすごく良かった!3作目の「すぐにゆく。」は飛騨で撮影されたものなんですが、この監督の映画って自然の解像度がすごく高くて美しい。意志を持って生きていこう、みたいなメッセージも感じて…、定期的に見返したい作品!

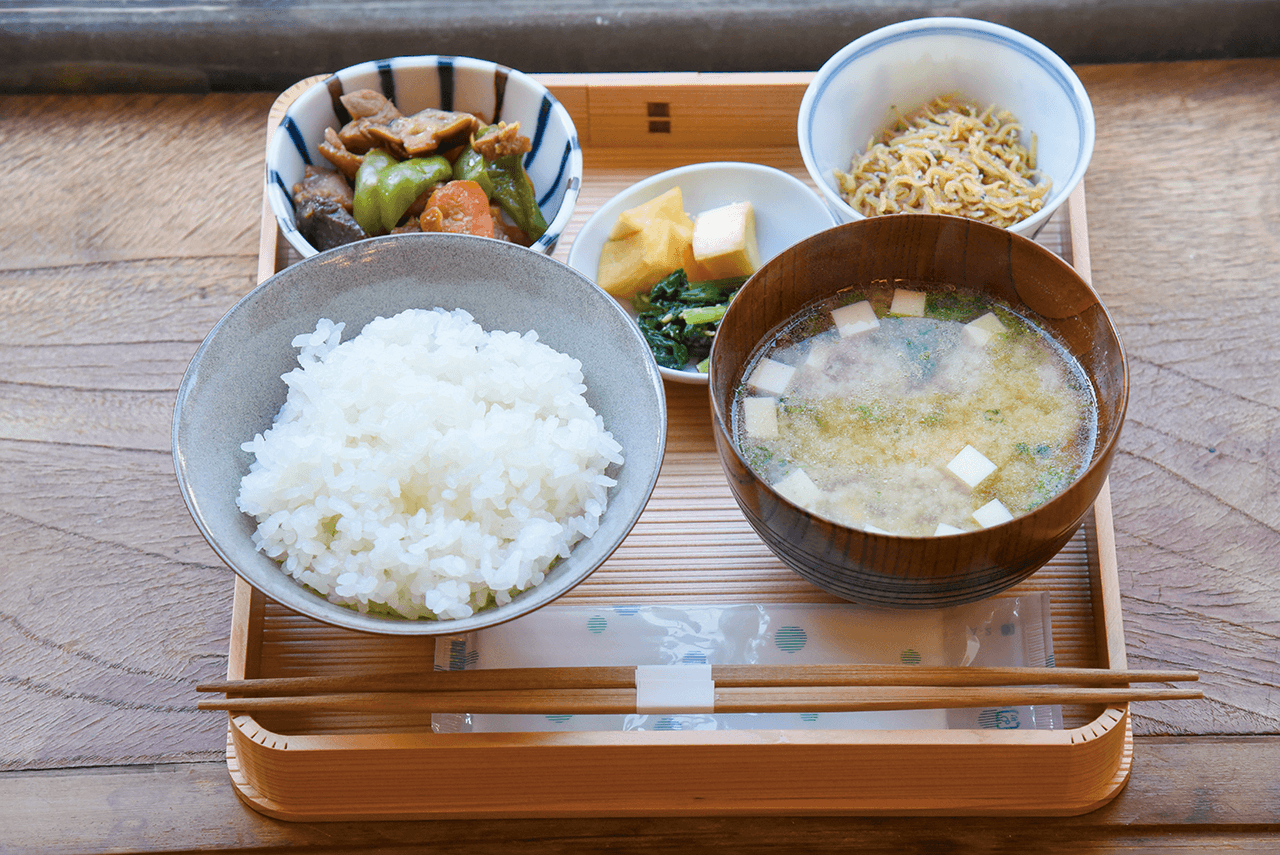

料理は割と常に関心事ではある。自分の体は食べるもので出来ているから、なるべくファストじゃないものを心がけてます。中村和成シェフのYouTubeを参考に、カスレやボロネーゼなど料理の幅も広がってきました。高山に移り住んで驚いたのは野菜の味が濃いこと。近所の直売所には、オンシーズンは毎週のように足を運ぶので、出始めの春野菜が気になりますね。

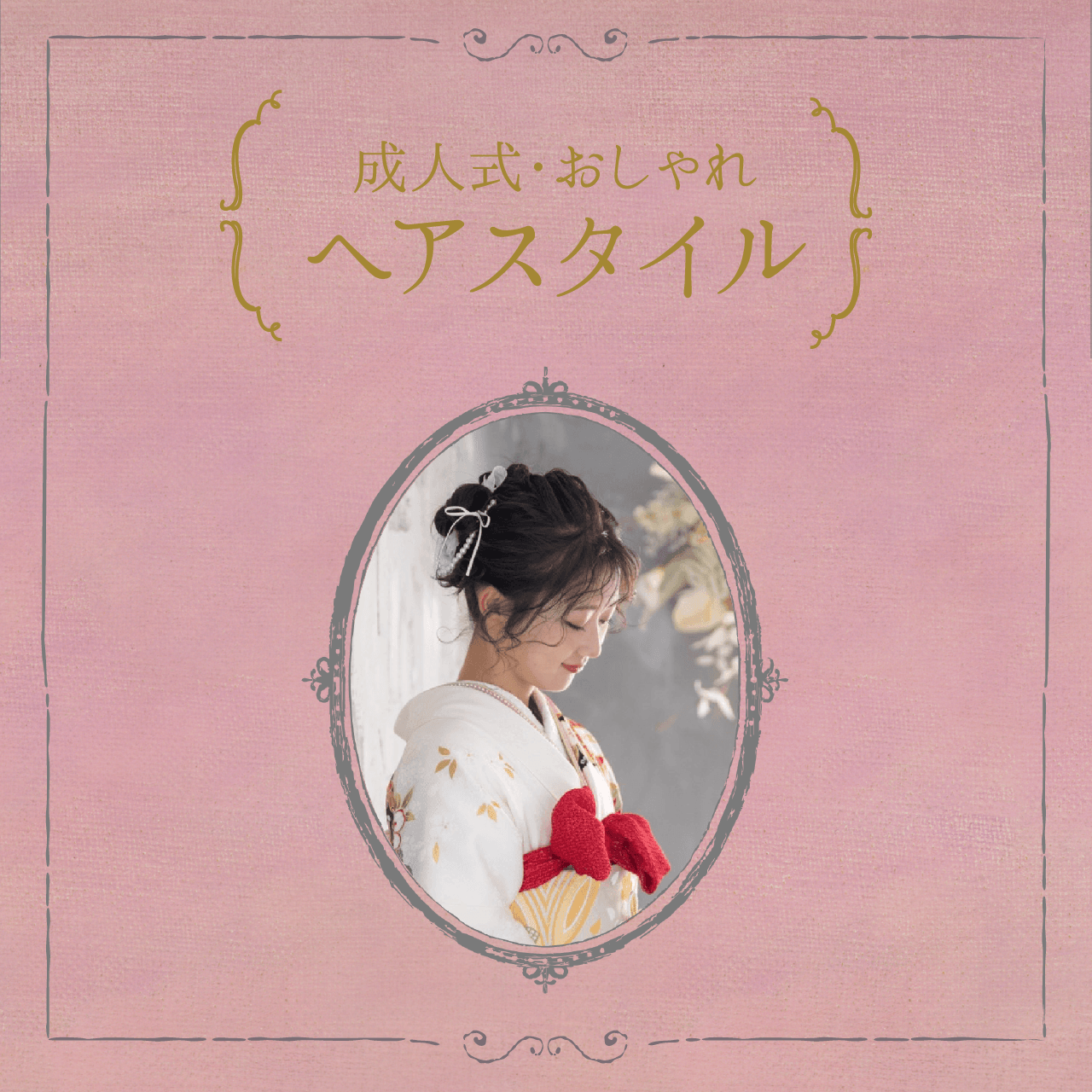

纏うもの、をかたちづくる。〈SOSHIKI〉をリリース。

この春、ずっとあたためてきた自分のブランド〈SOSHIKI〉をリリースしたばかり。だから、いまの頭の中は?と聞かれれば、次の展開も含めてまさにこれでいっぱい、という感じです。「将来は自分のブランドを」とパリのデザインスクールに留学したのが10年前。イザベル・マランなどの著名なデザイナーも輩出したその学校では、3年目になるとインターンとしてスキルを磨く過程があって、私もオートクチュールのメゾンの裏方として多くのことを学びました。その後は南の島で暮らすことに惹かれて沖縄へ。もともと「自分のブランドではテキスタイルから」という思いもあり、ここでしか出来ないことをと考えて、伝統工芸士として機織りに取り組みながら、もう1つの夢であったバーも開業。夫の故郷である飛騨へ移住して2年、昨年この町でもバーを開業したタイミングで自分の中でも時が満ち、いよいよ自分のブランドをスタートさせることに。まずは手に取ってもらいやすいTシャツやトートバッグからスタートさせて、ゆくゆくはこだわりを形にした自分ならではのファッションを発信していきたいと考えています。現在はブランドの顔となるようなフレグランスづくりにも取り組んでいて、こちらは〈飛騨産業〉さんが展開する樹木の蒸留水を使ったアロマをベースに、わたしが香りをデザインしたもの。自然豊かな飛騨と私のファッションが共存したこのオリジナルな香りは、気軽に纏えるフレグランススプレーとしてかたちになります。思い返せばブランド名もロゴも、パリ時代から私の中にあったもの。10年という時間をかけて、いよいよ動き出した〈SOSHIKI〉を、これからまた時間をかけてかたちづくっていきたいなと思っています。

見慣れた町で。

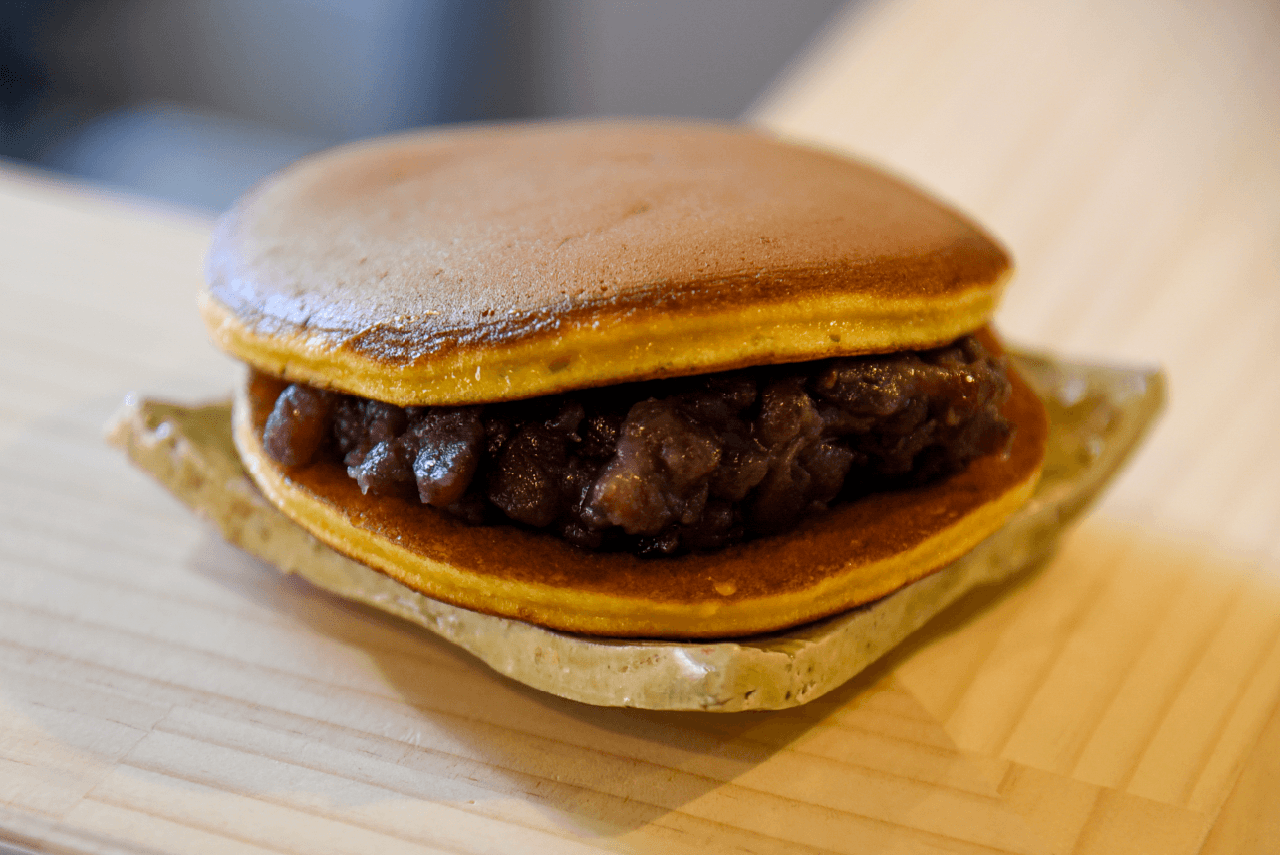

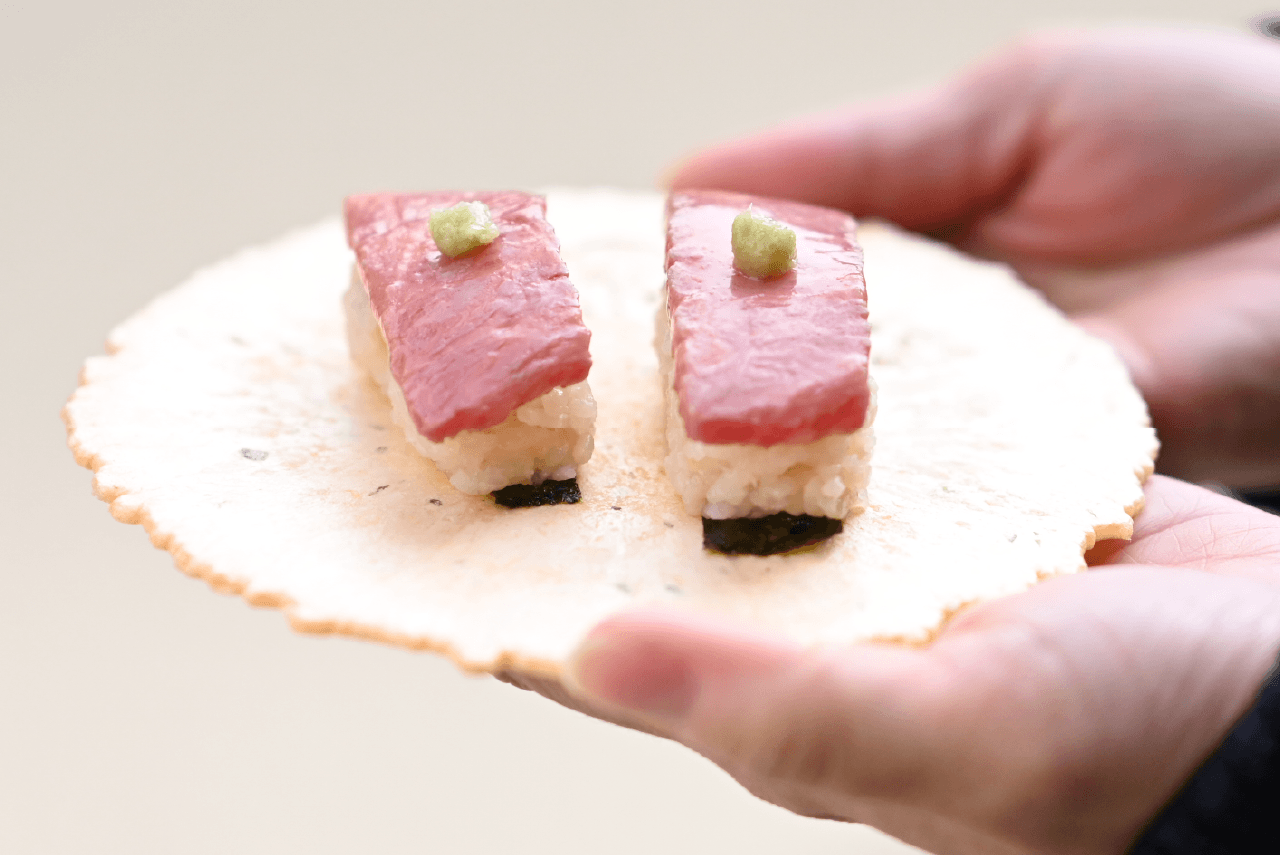

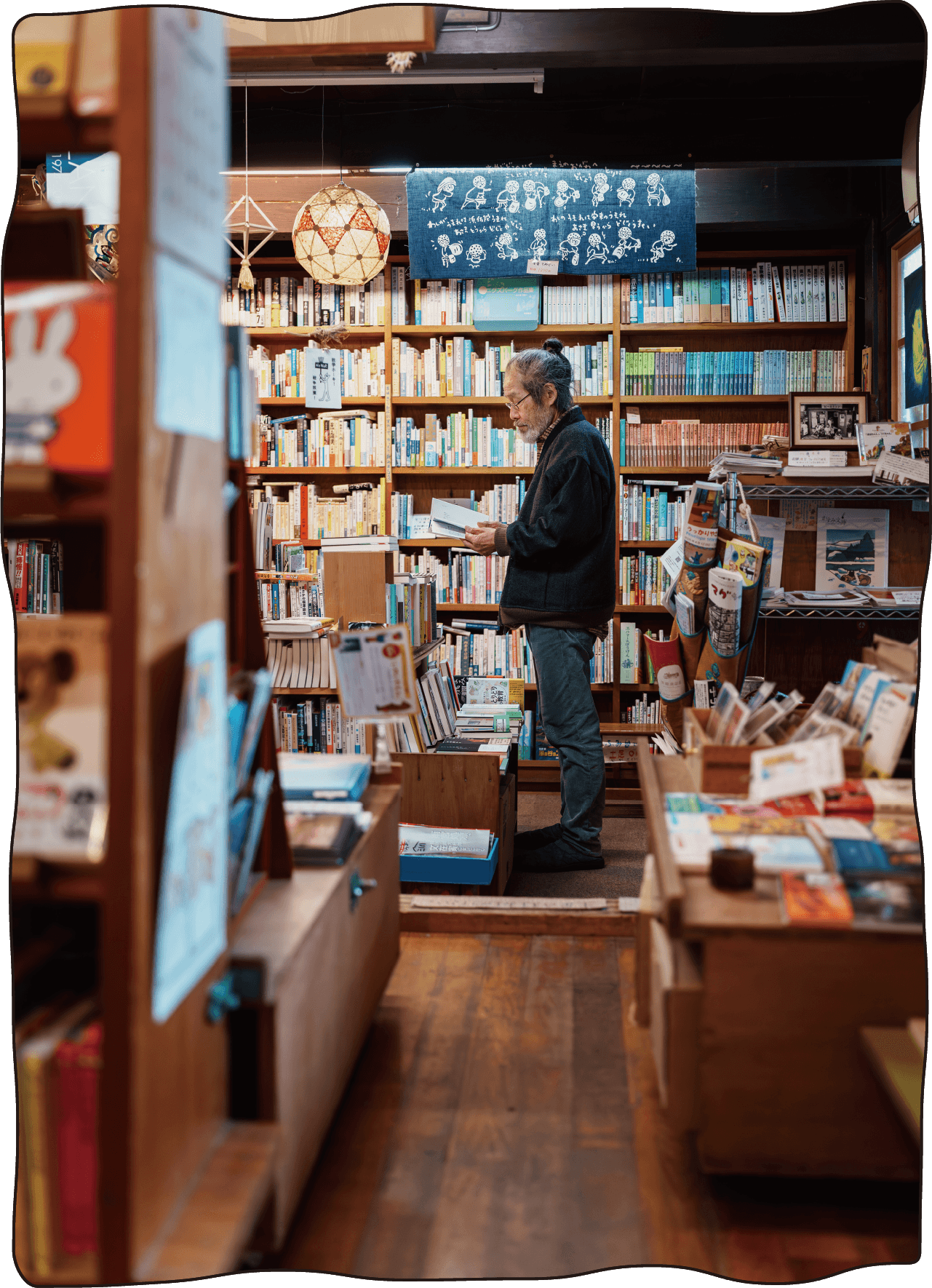

久しぶりに夜の街へ出た。目当ての店があいにく休みだったので、いつもならまず選ばない店に入った。日本人かと思った店員さんは片言の日本語で、ほかの客はヨーロッパ人が2人。ちなみに我々のメンバーはぼくと日本人と台湾人各1人ずつ。町をうろついているのは外国人ばかりだ。帰りの道で和服の女性が前を歩いていたので、やっと日本人がいたと思いきや、後から追いついた女性と話している言語はどこだか知らないアジアの言葉。台湾の友人に「日本人がいないね、外国に来たみたい」と言うと「そうね、あ!台湾人の私が言える立場じゃないけど」と返してきた。いまさらな話だが、高山の街は外国人旅行客であふれかえっている。北山や城山の高台から眺めると宮川を挟んで西側はコンクリートの建造物、東側は民家の屋根が並ぶという風景が見渡せる。古い家がつぶされて観光客のねぐらのためのビルが建ち、駐車場ばかりが目立っている。細い路地がなくなって街から風情というものが消えた。高山に住んで50年になる。資本主義からできるだけ距離をとる生き方をしたかったから、小さな本屋をやっている。昔を懐かしむわけではないが、50年前は八百屋、電気屋、本屋、写真屋、金物屋、酒屋、服屋、雑貨屋など「屋」が付く個人商店が町なかにいっぱいあった。今はそんな店があったところが飛騨牛か、中華そば屋か、こじゃれたカフェやレストランに変わった。かつて20軒以上あった銭湯も後継者や維持費の問題で次々となくなった。おやじとおばちゃんで回していたような定食屋(もちろん昼飲みもできる)や安い飲み屋も減り続け、貧乏人には住みにくい町となった。いつからか気が付いてみたら、大型スーパーやチェーン店、コンビニなどいわば資本主義の大波がかつては陸の孤島と呼ばれた飛騨の地にも押し寄せてきていた。道路拡張で、町から隙間がなくなり、道端で遊ぶ子供の姿が消え、ノラ猫を見かけなくなった。古い町並みは外見だけを茶色に統一してフェイクな町並みとなり、観光客向けの飲食店が立ち並び、文化の香りのかわりに肉を焼く匂いばかりが鼻を刺激する。高山には映画館がない。美術館がない。だから芸術文化に触れたければほかの町へ行くしかない。その反面、自前で映画の自主上映をしたり、聴きたいミュージシャンを呼んでイベントを企画したり、ギャラリーを運営したりするムーブメントが実は連綿としたたかに続いていることも事実だ。観光資源だけに頼るのではないこうしたオルタナティブな地道な活動が有機的につながって町を面白くしていくのだと思う。小さな町だからこそできることがある。(中神)

岩滝の古民家にて、ものづくりする日々の中で。

暮らす中で浮かんだ形や考えを家具や道具としてかたちづくるものづくりの日々。先ごろ行われた京都での2人展では、その家具を「奇形家具」とネーミング。次回の2人展開催も決まり、そこに向かいながらの毎日。いま気になることが巡り巡って、次の作品の糧になっているみたいだ。

これまでアクセサリーって一切つけたことがなかったんですが、なぜか買ってしまったイヤーカフ。作家ものでシンプルだけど、つけるとちょっと悪いことしている気分になる、笑。出かけるときに時々つけてます。

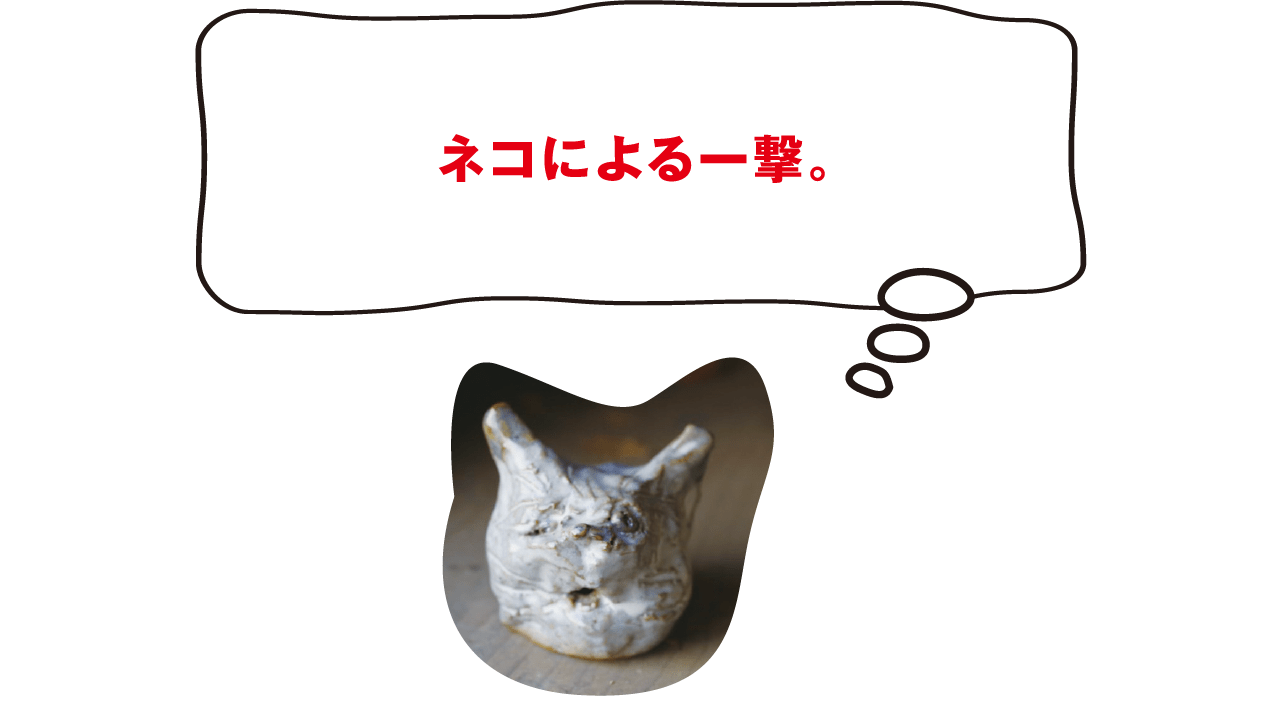

通っている陶芸教室で一緒になった障がいのある女の子からもらった陶器のネコ。無欲さゆえに伝わってくるものがたくさんある。ここには絶対に行けない、と分かるし、逆に表現欲みたいものが自分にはっきりあることも感じさせてくれる。

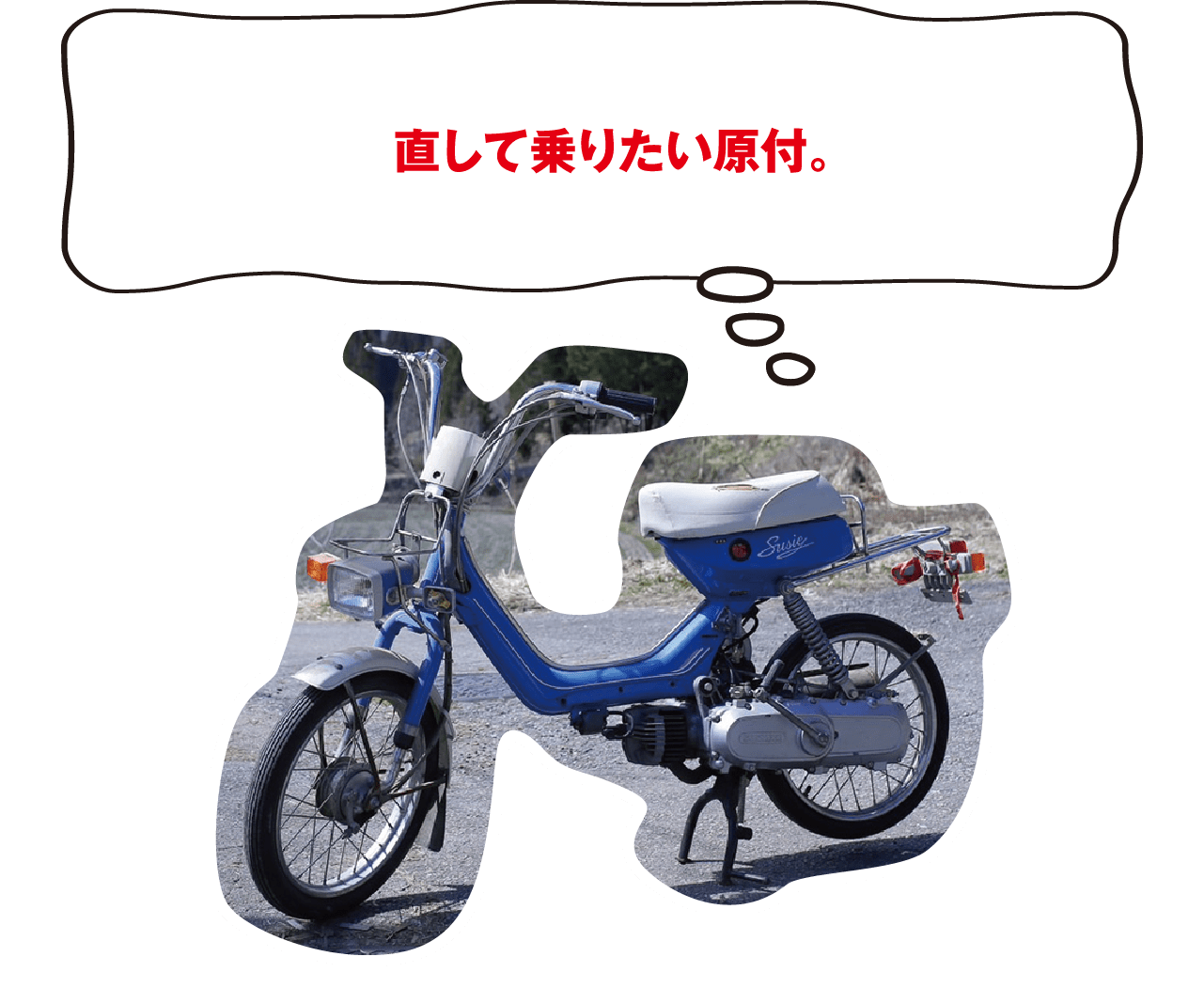

木工作家の西村健児さんにもらった原付バイク。共通の知り合いがいて、「直して乗ってくれるならいいよ」ともらったSUZUKIのスージー。この佇まいが好み。自分でメンテナンスして乗りたいな。

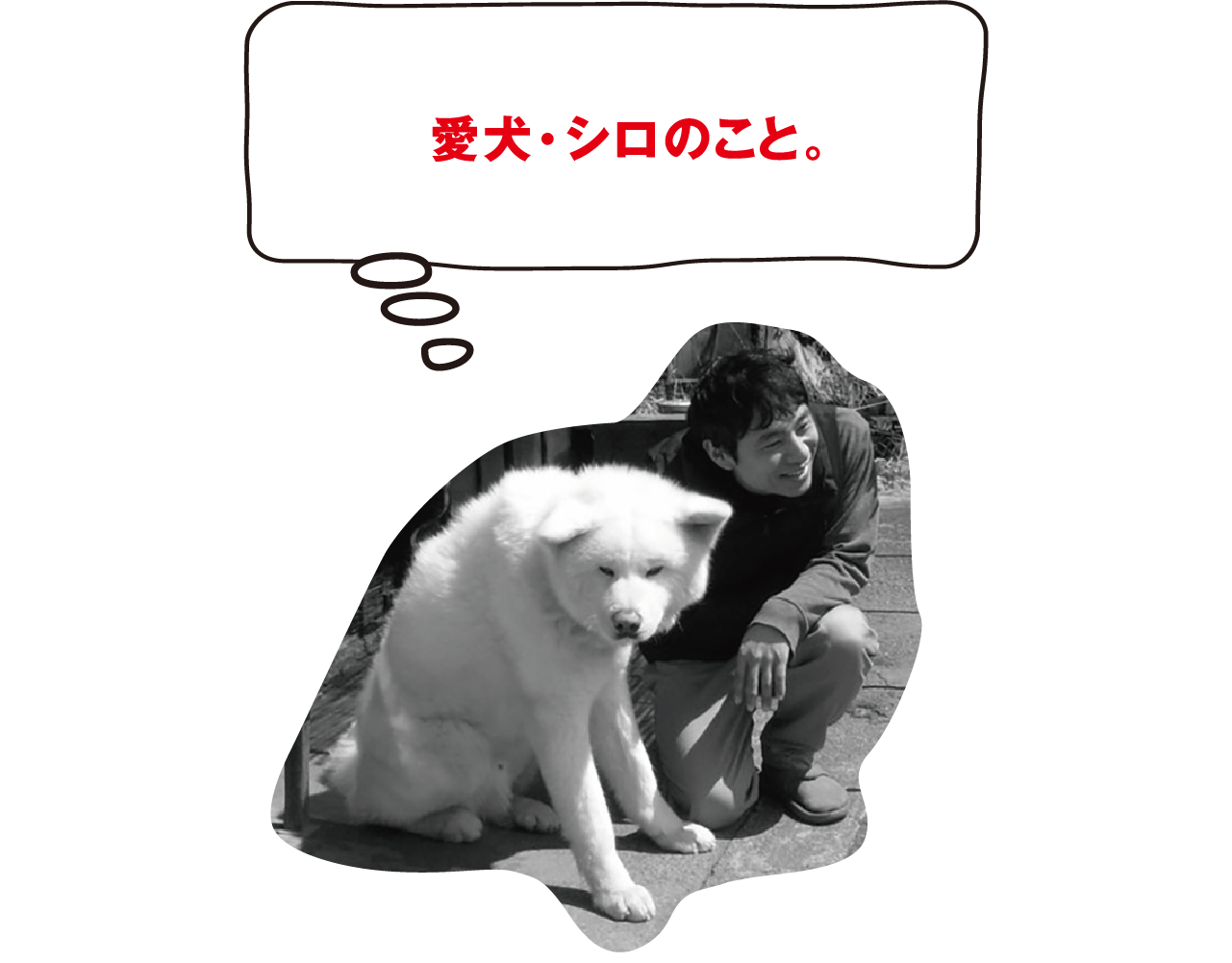

実はシロは元はご近所のおばあちゃんが飼われていた秋田犬。先代犬の名がクルミで、その流れでクル夫と呼ばれていたはずが、なぜかある日突然おばあちゃんがシロと呼ぶようになって…、笑。好きで飼われたのだけれどやはり散歩が大変そうで、お手伝いをしているうちにウチに来ることに。一緒に暮らし始めてもう2年になるけれど、来た時から落ち着いた性格のやさしいコ。散歩中もいつも振り返りながら僕のことを気づかって歩いてくれるし、甘噛みも加減を心得ています、笑。朝は早く起きて散歩に行き、夕方になると仕事を切り上げてまた散歩に行く。おかげで1日のリズムができているのかも。外飼いなのでずっとそばにいるわけではないのですが、気心が知れた同居人のような感じ。今は抜け毛シーズンなのですがその毛があまりにふわふわで…、これでダウンを作れないかと思いつき現在収集中です。

木工学校の同期で、木でコンセプチュアルな眼鏡を作っている神田武蔵くんから声をかけてもらって、京都で2人展をした時に訪れたのが〈河井寛次郎記念館〉。ご子孫が家族で営まれているのですが、家と工房が1つの場所にあって、こうした仕事と暮らしが一緒になった空間って僕はとっても落ち着くんです。中には彼が暮らしのために作った家具が置かれていて、それが彼が生きた証というか暮らしの形跡のように感じられて。僕も自分の家の中にもう少し手を入れたい、自分の暮らしのために自分が使うものを少しずつ作っていきたいな、と思いましたね。

どこにでも当たり前にあるけど、鏡って考えたらすごく不思議じゃないですか? なんのエネルギーもないのに綺麗にものが映る、大きくも小さくも自在で、こんな不思議な道具はない。そういえば子供の頃にも鏡を床に置くと穴ができる感じがして面白くて、飽きずに遊んでたな。僕にとっては今一番心惹かれる道具。壁掛けや手鏡などをいくつも製作しています。

姉弟がいるのですが、僕にとっては甥っ子や姪っ子のことはいつも気になる存在。みんなかわいいのですが、中には母も驚くほど顔立ちが僕にそっくりな甥っ子がいて、だからか不思議と気が合う。まだ小学生ですが、何年か前のお正月に家族と離れて彼だけが実家に泊まったことがあり、その時に僕の似顔絵を描いてくれたんです。その絵は彼の初仕事として僕がお買い上げした形でいまも手元に。最近はゲームばっかりみたいだけど、また絵を描いて欲しいなと思って、今度筆記用具をプレゼントするつもりです。