中村 匠郎「意志を語るなら、裸の言葉にも下駄を履いてもらう」/ 合同会社Inari

PROLOGUE

お話のはじまり「飛騨を、21世紀を象徴する町にする」。今回話を聞いた匠郎さんは、このIT企業の社是のような地域像を信じ、言い続けている。その答え合わせについては「22世紀の人にまかせる」と言うが、それではできたかどうか分からないじゃないか?とはあまり結論を急がず、青年期の海外経験から得た転換点後の軌跡から、その真意をじっくりと汲み取ってみることにしたい。当事者と代弁者。コミュニティとエコノミィ。親と子。同じ一個人であっても、立っている場所によって見え方は変わってくる。それらは時に矛盾へ、時に一致へと形を変えて揺れ動く。その最中に、人の「ターニングポイント」はどんな表情で表れてくるのだろうか。匠郎さんの語る未来は、私たちの暮らしにどんな変化を見せてくれるのだろうか。

TAKURO NAKAMURA

中村 匠郎(合同会社Inari代表、高山市市議会議員)

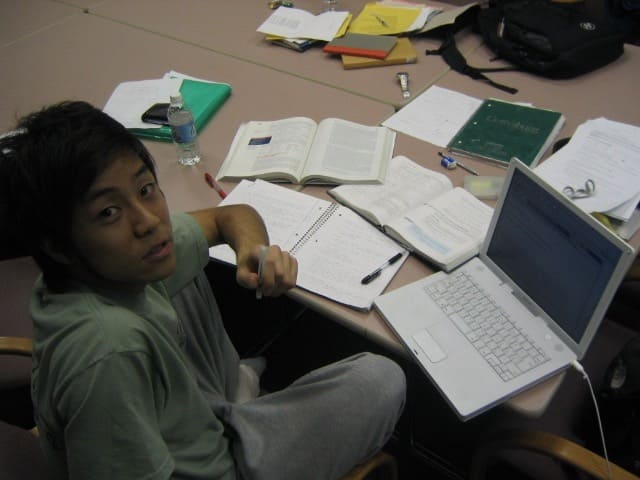

1984年生まれ。2007年、米ゲティスバーグ大学卒業。日本・上海・シンガポール等での会社員勤務経験を経て、2017年に高山市へUターン。岐阜県高山市にてふたりの娘を育てながら、宿泊施設〈cup of tea : guesthouse〉と〈cup of tea : ensemble〉、家業として引き継いだ銭湯〈ゆうとぴあ稲荷湯〉を運営。2023年より、高山市市議会議員。2024より、株式会社CoLC顧問。

湯に、肩までつかる。「ふぅ」とか「はぁ」とか、声にもならない声が漏れる。そういうただ反応としてだけある言葉は、発した本人と同じく素裸だ。何の服も着ていない、生身の声。こうした裸の言葉は、大した意味はほとんど持ち得ない。例えば、そこらへんの街角や酒場での笑い話や人情譚、せせこましい愚痴なんかも、それにちょっと服を着せたくらいのもの。こうした言葉もたいていは、湯気と昇って消えていく。でもそういう一糸まとわぬ言葉だからこそ、強い力を持つ光景に出くわすことがたまにある。

集まって社会生活を送る私たちは、代表者を選び「意思」を届けてもらう仕組みを選んだ。そこでは裸の言葉は影を潜める。「ふぅ」とか「はぁ」とか言ってても、まともな議論にならないので仕方がない。でも雄弁が飛び交いはじめると、デマゴーグまで混ざり、言葉は次第に着飾られてゆく。「為政者」が胡散くさい象徴として扱われてしまいがちなのは、こういうことも関係している気がする。でも、そういう政治にまつわる言葉にも裸の言葉はあるわけで、何かに触れて心地よかったことや、反対に許せなかったことはきっとあるはず。ただし衆目の前に立つなら、湯船に浸かった時のようにはいかない。厚着もしながら、同時に腹の内を吟味されなければならない。議員って大変ですね、匠郎さん。

「いや、そんなに悪いものでもないですよ」。

「銭湯の旦那が言ってるだけじゃ胡散くさいとしか思われないことでも、市議としての中村が言えば、公共のために考えているんだろうなと、ちゃんと話を聞いてもらえる。という淡い期待感からスタートできる気がしています。下駄を履かせてもらえる、というか」。この手段化する意志の先にある野心が「飛騨を、21世紀を象徴する町にする」に他ならないわけだ。ではそれは、どんな町なのか。

彼のベースには、「自然」(*1)と“Utopia for Every-One”という、どちらも「あらゆる個々がそのまま尊重される」点で通底する思想がある。前者は仏教思想からきており、それは近年私たちが経験する未曾有の災害や危機予測を前に、従来の“living with nature(自然とともに生きる)”ではなく、“living as nature(自然として生きる)”を是とする概念だ。後者は、個々の利益追求がまわりまわって社会全体の利益や配分に結びつく、とする「見えざる手」(*2)概念から着想を得た。“Every-One”と分けたのは、「みんな」という全体幸福を前景化させず、集まる個別一人ひとりの幸福によって実現する理想があるためだ。近年の「サステナビリティ」や「ウェルビーイング」が当然となった未来で、その基礎を成す理念としてこの東西思想のカクテルに期待を寄せる。

未来の社会にポジティブなインパクトを与えられる地域はどこか。匠郎さんは、諸外国での滞在経験をこの問いに対する「答え合わせのプロセスだった」と振り返る。そこから見出されたのが、生まれ育った飛騨だった。Uターンをし実家の銭湯の後を継いだ一方、こうした俯瞰的な命題の脇に「市という行政単位であれば、自分にも何かできる気がした」と続けて語る言葉に、より生身の匠郎さんをいくらか色濃く感じる。海外での高校・大学時代に経験した「差別や孤独」、その反動からか心理的な安全を感じたホームステイ先で育まれた「幸福観」。個別具体なマイノリティの経験を味わった当事者として、自身の効力感も求める個としての匠郎さんが顔をのぞかせる。こうして問いと答えの形を変えながら、手段の確度を見極めていったプロセスが、匠郎さんのターニングポイントとなった。

仕組みづくりにこそ心をくだく。

概念だけではいまひとつ未来像が想像しづらいのであれば、実践の中に見るのが早いかもしれない。〈合同会社Inari〉は、家業の銭湯〈ゆうとぴあ〉の他に、〈cup of tea: guesthouse〉と〈cup of tea: ensemble〉の2つのゲストハウスを運営する。特に、コロナ禍真っ只中に始まり辛くも苦境を乗り越えた後者もまた、大きなターニングポイントだった。仕事のあり方。経営者としての振る舞い方。雇用関係。社会が音を立てて崩れていく中で、そのどれもに反省と再考が求められた。そんな経緯で、導入された社内の仕組みがいくつかあった。たとえば「〈Inari〉の雇用はベーシックインカム的な位置付けとしてほしい」との考えから、スタッフの複業は必須。月ごとに補助する書籍購入は、<住職書房>から購入することで、少しでも地域に残るお金を増やす工夫をしている。

そんな話を聞いていると、牧歌的にみんなの幸福を願うというより、それぞれが個々の幸福を追求しやすいよう、それを支える仕組みの整備に注力しているのがよく分かる。「その人の幸福は誰かが決めるものではないと思っています。有名なマズローの欲求の段階(*3)も、より上位に登るのがいいというより、個々人が望んだときに登り降りできるようなラダーが用意できたらいいよねと解釈しています」。それぞれがありのままでいられる。匠郎さんにとっての経営は、そんな思想の実践であり、社会システムの模型のようなものでもある。「そのうえで、こうしたことをもし飛騨全域にまで広げたいと思ったら、自社だけのミッションでは手に負えません。コミュニティの外側、手の届かない範囲は市議としてやる。と、棲み分けています」。議員も手段にする。ではその目的はいつ達成されるのか。言い方を変えれば、何が達成されたら議員を辞められるのか?

「辞める条件が明確にあるわけではないです。でも、ただ長く居続けようとも思っていません。そもそも議員の仕事はつまるところ3つで、モニター(市政の監視)・ブリッジ(市民同士の接続・市民と行政との接続)・アイデア(提案)と認識しています。市議になってから2年半が経つけど、この立場でできることは何かを見極めてきました。それは少なすぎるわけでもないけど、さほど多くもない、というのがいまの紛れもない実感です」。目的があるから市議でいるのであって、逆ではない。その話に耳を傾ける中で、留学経験や海外勤務を経て得られたマクロで先導的な視点を持つ匠郎さんと、ひとりぼっちも経験したミクロで繊細な視点の匠郎さんが同居する印象はやはり高まっていく。

考えてるならすでに、これからやるってこと。

そんなふたつの視点のちょうど間に位置付けられる動きの1つに、匠郎さんが顧問として関わる〈株式会社 CoLC〉がある。「地域にとって必要なあらゆる物事をローカライズし、共有可能な幸福と創造資産に変えていく」ローカルベンチャーとして、高山の観光のあり方を、広域連携に目配せしながら企画している。またこれと同じく「町のオーナーシップ」という観点からは、近年マネーゲームの対象にもなっている不動産にも注目している。土地をコモンズ化し、得られた利益を適切に配分できる仕組みはできないものか。「そこに暮らしている人にこそ価値がある」との思いをかたちにする意志は硬い。

市議選への立候補当時にはどちらかと言えば「資本主義の波をうまく乗りこなしていこうよ」というメッセージを匠郎さんから強く感じました。一方で「地域主体」や「私有財産」への高い注目はむしろコミュニズム(共産主義)の方へ重心をずらしつつあるのかなとも感じます。その違いについて、どう考えていますか?

たしかに、そのように感じられてもおかしくはない気がします。当初はとにかく「稼げる町へ!」と息巻いていました。ただ僕たちが基本的には資本主義を維持していくしかないのであれば、そのために必要な社会システムはどんなものだろう、と模索する視点はいまも変わっていません。経済原理を無視できるほど、地域像を描くことは簡単なことではないはず。そういう意味で自身の信条は、ネオ・コミュニズムというより、どちらかと言えばネオ・キャピタリズムだと表現することが多いです。ただしそれには地域コミュニティというものの再評価や再考なしには考えられないだろう、と。それくらい、いま自明視されてしまっている地域資源と域外資本の関係はいびつだと思っています。

問題意識には非常に共感しつつではありますが、排外的にならないでしょうか?

大前提として、自分のやっている事業も未来を考えることも「究極の自己満足だ」というのがひとまずの答えです。「外」に対して「内」を簡単に設定してしまいがちだけど、その「内」が根源的に何なのかを考え続けなければいけないと思っています。僕自身も苦手なんですけどね。でも、自身や家族を出発点にしないと。実は〈CoLC〉の立ち上げも、近所の飲み屋さんでずーっと愚痴ばかり言ってたのがきっかけだったんです。

愚痴ですか?

はい。時代の変化は速く、どうしたっていまの社会や政治のあり方に疑問が生まれるのは当然で、納得できないことはたくさんあります。でも、愚痴ばかり言ってても何も変わらないことは自分たちもよく分かっていて。じゃあ、どうすんの?ってなったときに、もう僕らがやるしかないよね、となりました。

自身の幸福と公益性が重なりあう点を見定める。市という行政区分は、自身内にいるそれぞれのためのユートピアを用意する範囲でもあった。矛盾も手放さず、一貫性をぎりぎり保つ困難と伴走し続ける。そんな人には自ずと期待が集まっていく。あとはその役割に、その人が手を挙げるかどうかだけなのだ。歴史や資源の我田引水を、十把一絡げに否定するのをやめ、手を挙げ引き受け、有効に汗をかき、収穫のよろこびを分ち合う。その始原の未来像を癒す湯が沸きつつある。(*4)

EPILOGUE

お話を聞いて…湯を(つかりやすく)沸かすほどの冷/覚めた理想

トマス・モア(1478‐1535)が描いた理想の国〈ユートピア〉は「どこにもない理想的な場所」を指す語として、そのまま今も一般語としてふつうに使われている。(私有財産の撤廃等が)過剰な社会主義に結びつくからか、排外主義に偏るからか、あるいは単に抽象的でほとんど絵に描いた餅にすぎないからか、語を冠した「ユートピアニズム」思想は、近年どちらかといえば批判的に扱われてきた。(*5)しかしそれを踏まえても、いまこそ「どこにもないもの」への想像なしには──より細かく言えば、「どこにもないもの」と思っている人々への想像なしには──「共通の善き社会」や「未来の話」は実装どころか描き始めることさえできない、とも思われてくる。「ここは、すでに素晴らしくて善い土地だよ」などと謳われたとて、いまを生きる人々の抱える困難が軽減されるわけでもない。それゆえ、「ユートピア」の語に隠れた「でしかないかもしれないけどね」という匠郎さんの諦観と共感を、改めて強調しておきたい。そのうえで未だ多数の人らが「どこにもない」と思っていそうな理想を言い続けることに、匠郎さんの独特の熱を感じる。だからと言って、匠郎さんの人柄がめちゃくちゃに熱いというわけでも、冷たすぎるわけでもない。「未だない(とされている)」理想を語る「胡散くささ」も引き受け、乗り越えるための手段を画策する。平熱のままで、付かず離れず現実を見つめる姿勢──湯が(つかりやすく)沸くほどの冷/覚めた理想だけがあった。霧散するしかなかった「裸のことば」は天井で冷やされる。世の中の不条理や不均衡には、たとえ小さくとも抗いたいもの。その原因がはっきりしてるなら、ポタリと背中に落として「冷てェな」と言わせてみせたい。だからこそ権威を手段にした上で、いかに公益性へ接続しうるのか。そもそも、本当にそのようなものはありうるのか。私たちも「モニター」し続けなければならないと思う。

notes

*1 「自ずから然らしむ」、「あるがままの状態」を指す仏教用語。

*2 哲学者・経済学者のアダム・スミスが『国富論』(1766)で提示した概念。政府の経済介入を最小限にし、自由な競争や貿易を奨励するもの。

*3 心理学者のアブラハム・マズローが提唱した、人間欲求の5段階説。「生理的欲求」「安全の欲求」「社会的欲求」「承認欲求」「自己実現欲求」 に分けた。後年に、6段階目として他者や社会への貢献を指す「自己超越欲求」を据えた。

*4 この未来像を「プルラリティ(多元性)」との語で補ってくれた。「21世紀を代表すると言うと、他が間違っていて、自分たちだけが正しかったと言いたいのかと誤解されるかもしれないですが、そうではありません。どちらかと言えば、21世紀を振り返ったときに、理想をいちばん体現できていたのは飛騨だったよね。と振り返れたらいいなと考えています」。海の町には海の町の自然があっていいし、丘の国には丘の国のユートピアがあっていい。

*5 そこで、哲学者のミシェル・フーコー(1926‐1984)は、現実社会の中にたしかにある他なる場所のことを「ヘテロトピア」と呼び分けた。雑駁に言えば、社会の規範や既成の価値観から外れた空間などがそれに当たる。(今回言及されたことにも近いように思う。)

ゆうとぴあ稲荷湯

cup of tea : guesthouse

場所

高山市八軒町1-77 (Google map)

cup of tea : ensemble

場所

高山市八軒町1-36 (Google map)