色と色の間にさらに無数の色が存在することを、教えてくれたのは彼女の布だった。2年前、国府〈やわい屋〉で開かれた高山で初めての展示会。「とにかく布にとりつかれてるみたいな人だから」という友人の言葉に誘われて出かけてみると、よく似合う小さくて丸いメガネをかけた諏訪さんは、迷わずにその心を傾ける布と服に囲まれてしあわせそうにその場所にいた。手織りであることが俄かには信じられないくらい細い糸を使って織られた布を、自身が採集した植物で染め上げて作られた服は、自然に由来する一定の色のゾーンの中で無限のバリエーションを纏っていて、それらが持つ滋味のある味わいは、理屈抜きに見る人の心の中まで沁みてくる「良さ」があった。なぜこの布はこんなに語りかけてくるのだろう?これを染めたその手を持つ人の内なる心に思いを巡らす。開けそうで開けない梅雨の晴れ間。駆け足でやってきた夏のはじめの小さな記憶。

「ちょうど2回目を染めてるところですよ」。

〈やわい屋〉の裏庭で、肘まで覆うゴム手袋をはめた諏訪さんが、グラグラと煮立った大きな寸胴を満たす染め液にザブリザブリと手を入れて布を染めていたのは、6月の終わりのことだった。

「わたし、行った先々でこうして布を染めているんです」。

高山での3度目の展示期間中だったけれど、その日も彼女は店主の朝倉さんから「諏訪ちゃん、販売はいいの~?」とつっこまれながら、「いや半分はこちらがお目当てだから」と動じず粛々と布を染めていた。布を染めると言っても、それを叶えるには条件がある。近くに採集できる植物があること、煮出して染めて干せる場所があること。そう考えるとうってつけとも言えるこの場所のポテンシャルを逃すまいと、いっときも休めることなく手を動かし続ける彼女のまなざしは、寸胴の中の染まりゆく布に一心に注がれている。

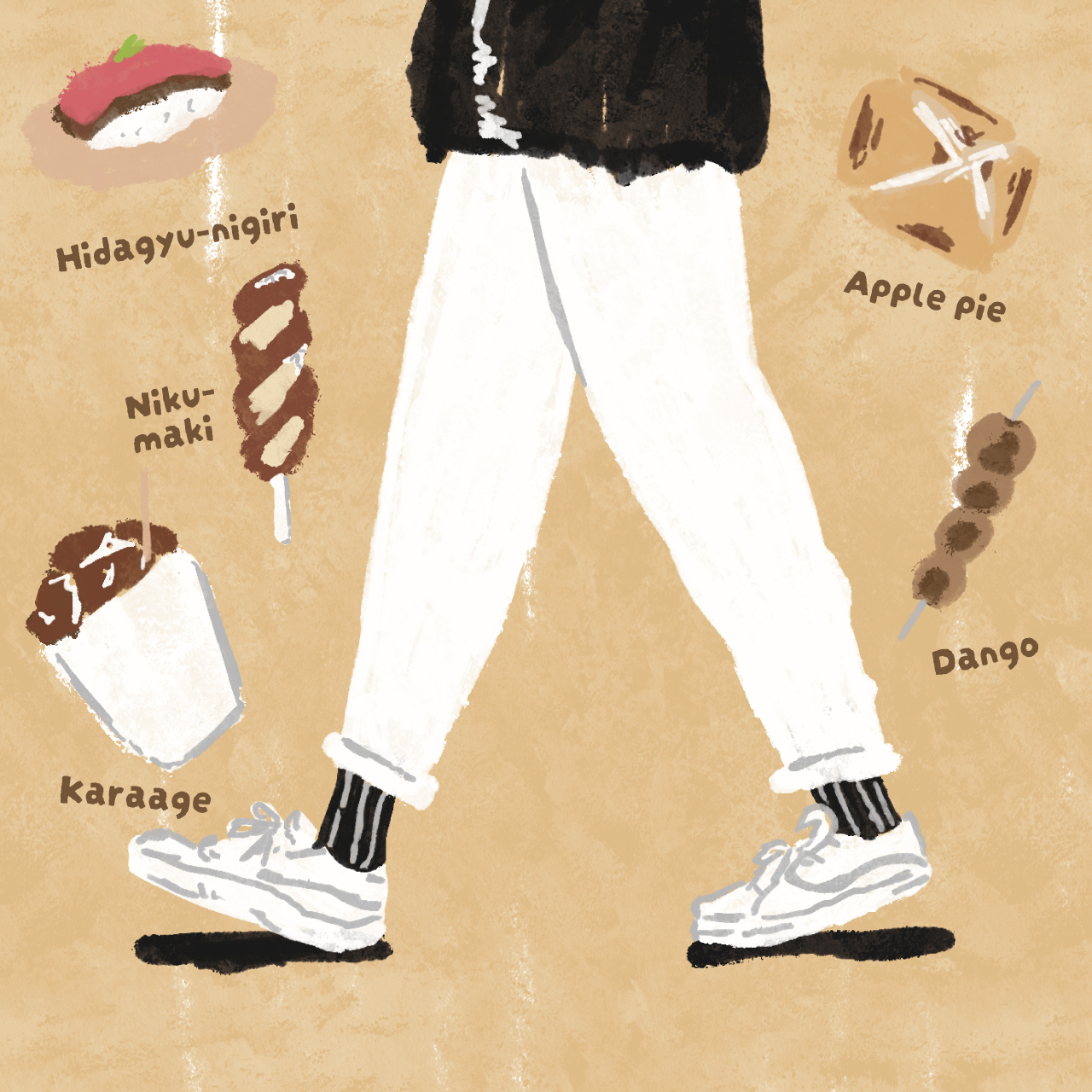

今回採取したのは、周辺の道端で小さくて白い花を咲かすヒメジオン。すでに干されて風にはためいている1回目に染められた布は、日頃見慣れた「ありふれた」とも言える野の花から生まれたとはとても思えない、美しい色のバリエーションを見せながら夏の光を浴びている。

「1番明るい黄色はシルクで、もう少し淡く染まったのはシルクコットンかな?その奥にある茶を帯びたのは野蚕です。

養蚕とは違って野外で育つのでやはりワイルドな色になりますね」そう言いながら、吹き出る額の汗を拭う。「だけど同じ植物でも、季節や染める素材によって、染まる色はかなり違うんですよ」きっぱりとした口ぶりで放った言葉はなんだか確信めいていて、「まだまだ染め足りない」とでも白状しているみたいに聞こえた。「う~ん、やっぱりこれじゃ足りないです」2回目を染め終わったけれど、やはり染め足りない彼女は大きなバケツを手にまた近隣へ採集に出かけるという。「あと2キロは欲しい」とただひたすらに染めの材料を求め歩く道端や田の畦で、見かけがそっくりなハルジオンを瞬時に見分けながら、「あ、ここにもいらっしゃる」と、迷いなくヒメジオンのみを摘んでいく。周辺には一網打尽に出来る群生地がなくもどかしそうだったが、歩き回ってようやく1キロほどを摘み〈やわい屋〉へ戻ると、ちょうど来客があった。「は~い、お茶ですよ」と店主・妻の佳子ちゃんの明るい声で、おもたせをおやつにお茶の時間となったが、ようやく腰を下ろした縁側でそれらを口にするでもなく、今度は摘んできたヒメジオンのカットを始める。思い出したように「ここに来るまでの数日間は柘榴ジュースと餅2切れくらいしか食べてないかも」なんてありえない食事情をポツリと呟きながら。布仕事を始めたこんな時の彼女といったら、もはや止まることを知らないのだった。

「はじまりはあれです、小学生の頃に国語の教科書に載っていた大岡 信さんのエッセイですよ」。染色家・志村ふくみさんの桜色の着物は、桜の樹の皮で染められていたと知り驚くエピソードの、その桜染めの話がなぜか胸の奥に住み着いていた。「いつか自分でもやってみたい」というその気持ちが片隅にあるまま、進んだのは服飾の専門学校。1年生の夏休みに「現場見学に行きレポートを出す」という課題が出た時に、彼女が草木染めの工房を選んだのはごく自然なことだった。「やってみたらすごく楽しくて」自分の中で好ましく思うことと、それはピタリと重なった。以来、草木による染色は彼女の人生にとって分かち難いものとなり、生きる主題の1つとなったのだ。「当時はよく自宅のキッチンやお風呂で染めてましたね。

卒業後は半年くらいパタンナーのスキルを磨きにフランスでインターンをした後に、天然染色の企画ができる福岡のアパレルメーカーに入ったんです。ここでほぼ9年、長くお世話になりました」。 仕事は面白く、スキルを身につけていく手ごたえはあったが、続けるうちにそんなやりがいとは別のところで、湧いてくるある思いに気づくようになった。 「メーカーとして量が安定的に必要だったこともあり、この時に扱っていたのは生ではなくて乾燥した実とか根とかの染料だったんです。そのうちに『この実がなる前の花はどんな姿なんだろう』とか『いつ咲くのかな』とか、そういうのが気になり出しちゃって」。 野にある姿を見ようと思えば、やはり自分で取りに行かねばならない。それこそ「植物採取からやりたい」と思ったし、それと同時に現場ばかりだったからもう少し勉強してみたい気持ちもあった。9年を注いだ仕事は、「自分の中でも大きかった」からこそ、「次」に動くには「辞める」という決断は必要なことだった。「それで辞めることだけは決まっていたんだけれど、じつはまだ行き先が決まらないうちに退職の日が来てしまったんです」。だがその翌日、出先に向かう電車内で、その胸を撃ち抜く求人に出会う。それが、岐阜の山の中の集落・石徹白で、その土地で育てた藍や草木で染めながら、集落に伝わる伝統的な衣服をベースとした服作りを続けている〈石徹白洋品店〉だった。

同じ染め液からとは思えない色の幅におどろかされる。

「土地に根ざした感動的に無駄の無い美しいデザインソースと、生産背景の透明性(どこでどんな人がどうやって作っているのか)がとても響いて。お金を払って勉強しに行きたいって思ってたけど、働きながら学べる求人がここにある!と思ってその場でエントリーボタンを押して。で、4ヶ月後ぐらいには石徹白に住んでました、笑」。 あの時に思わず押したボタンは確かで、石徹白という土地に根ざして、豊かな自然と地域文化を継承しながらものづくりを目指す平野馨生里さんを中心とした社内の体制は、既存のやり方にとらわれずとてもフラットで、自分達がどうありたいか?を軸に、常に仕事と向き合えたのは大きな魅力だった。この愛すべき集落で3年を暮らしながら、生産関連のマネジメントと草木染めのレシピ作成や実際の染色作業などに諏訪さんは勤しんだ。 「ただ、その頃には個人としての展示会の活動も始まっていて。思いのほか忙しく過ごしていましたね、笑」。

話は少し遡るのだが、じつは福岡の会社の退社を決めた頃に、「お辞めになるのなら、展示会をしませんか」と声がかかっていて、それが彼女の最初の展示会だった。 「その方とは、元々はわたしが通っていたヨーロッパ系のアンティークのレースやボタンを扱うお店がご縁。出会った時に着ていた自作の服を『それ買うこと出来

ますか?』と声をかけていただいたのがきっかけなんです、笑。その後、何度かオーダーしていただいていたけれど、展示会については会社在籍中は遠慮して下さっていたみたいで、辞めるタイミングで声をかけていただいて。その時は、生地を1種類にして、デザインと染めとボタンを選べるようにしたんだったかな?当時は面白そうだから1回ぐらいやってみよう、というゆるっとした感じで。ですから続けてやっていこう、なんてもともとは思いもしていなかったんです」。 ところが、彼女が「いい」と思うものを、同じ熱量で「いい」と感じる受け手の存在があった。その求めに応じるうちに、いつしか展示会も回を重ねていくことになったのだ。両立を考えて、石徹白で3年が過ぎた頃にいったんフリーとなり、その後短期間の東京暮らしを経て、諏訪さんは1年半ほど前から生まれ育った福井に暮らしている。「来年にはもう動いているかもですが、なにしろ大人になってから初めての福井暮らし。だからその定点観測じゃないですが、この1年は実家の生垣のサザンカを使って、季節ごとに布を染めているんです」。 お茶の仲間であるサザンカで染めた色は、やや翳りのあるイエローグレー系。1年を通して染めた布にはきっと、移り変わる故郷の季節の色が宿っているだろう。

「染め始めて20年くらい経ちますが、上にはこの道の先輩たちがたくさんいらっしゃる。長く続けるとああいう仕事ができることもあるんだなと遠くから眺めていますが、それが目標なのかと聞かれると、それは違うんです」。魅入られている深さと反比例するように、いつ終わるかもしれない、というアンビバレントな気持ちがじつは彼女の中にはある。もともと、「もう世の中には服なんて過剰供給なぐらいあるのに、自分がやる必要があるんだろうか?とも思っていた」し、続ける意思を持って始めたことでもなかった。 「じゃ、なんで続けているのかというと、やっぱり『次』があるかどうかが分からないからなんです。きっと、次はこの場所で出来ないってなった時に、『もっとやっておけばよかった』って思うのが嫌だからなんでしょうね。いつもあると思っていても、いまここに生えている木だっていつ伐採されるか分からないし、好きな場所であっても人手に渡って行けなくなることもある。それに環境が変わったら水も変わって、色も変わる。いまここにあるものって、本当にいまこの瞬間だけのもの。だから、その時のこの場所の記録みたいなつもりで、染めているところはありますね」。ほらここ、と広げて見せてくれた布の端っこには、染めた時期と場所を記録する彼女の覚え書きが添えられている。彼女が染めたすべての布にあるそれは、彼女がこれまで出会ってきた「いま」の土地と時間の記録であり、取り替えの効かない瞬間の永遠の記憶なのだ。

「だからやるなら自分が納得いくものを使いたいんです」そう言うと彼女は、それが答えであるかのように展示されたたくさんの服や布に目をやった。

彼女が使っているのは、遠くインドの東側で、300番手という途方もない細い糸を手動の織り機で織り上げた布だ。薄いのに信じられないほどふんわりとしたテクスチャーを持つそのポテンシャルは、日本のプロダクトではもう成し得ないものであり、無類の布好きである彼女にして抗しがたい魅力に満ちている。「この布がなくなったらやだな、と毎回大量に仕入れるので…、自分でも博打みたいだな、って思ってます」とおかしそうに笑う彼女。野にある草木とこの布が組み合わさることで、作るものはより彼女にとって「好ましいもの」へとその質を上げてきたのだ。 「でも人類って、もともと色に対する執着がすごくあったんじゃないでしょうか?」ふと彼女はそんなことを口にする。「実際に6000年くらい前に染められた布がアステカに現存するそうですが、残っていないだけで、きっともっとずっと前から染めてたでしょうから」。 縁側から見える空は蒼くて、茂る緑はいっそう濃く深い。この自然の色を纏った美しい布を求める気持ちは、もしかしたら有史以前からの、理由なき衝動であるのかもしれない。息づく「いのち」をその目で見たくて。その瞬間をどこかにとどめたくて。だから草木が生み出す色に、心惹かれるまま染め続けてきた彼女の、「布」を求める物語のその先が、また聞きたくなるのだ。