昨冬静かにその看板を下ろした、清見の〈飛騨絵本美術館ポレポレハウス〉。この場所を営んできた中沢夫妻を両親に持つシンガーのサトコさんと脚本家の志保さん。豊かなカルチャーを身近に感じながら育った2人の、愛してやまない「本」を巡るクロストーク。

中ムラ サトコ

ボイスパフォーマー / 高山生まれ。変幻自在なボイスパフォーマンスと、哀愁漂う足踏みヲルガン弾き語り、はたまたエネルギー炸裂の太鼓叩き語りの歌い手として活動。ジャンルに囚われずダンスや芝居とのコラボレーション等、多岐にわたる分野で活躍。2023年4月~7月、西脇市岡之山美術館にて、映像作品の展覧会「ご近所ラビリンス」開催。「誠実で、でたらめで、楽しげ」が人生のテーマ。

井上 志保

脚本家 / 20代より文筆活動を始め、2014年舞台の脚本家としてデビュー。現在も福祉の仕事に携わりながら脚本制作に取り組む。主な作品『縄文ビューティー』『漂流レジ袋と猫と夕焼け』『Some Other Spring いつかの春に』「間の悪い男』『満月を待って』『あみあみばあちゃん』『まつりのあと』『灯りがともる頃』『古本屋どんぐりの店じまい』 東京、四国、九州、広島などで上演。高山市在住。

サトコ

そうなんです、父と母もここ飛騨絵本美術館ポレポレハウス 清見町夏厩にて営まれた〈飛騨絵本美術館ポレポレハウス〉。館内は数え切れない絵本で溢れ、大人も子供も絵本に親しむ場所として営まれていた。1999年開館、2024年12月閉館。に暮らしているし、ときどき隣のコテージのお客さんも利用されたりしていて。

清見町夏厩にて営まれた〈飛騨絵本美術館ポレポレハウス〉。館内は数え切れない絵本で溢れ、大人も子供も絵本に親しむ場所として営まれていた。1999年開館、2024年12月閉館。に暮らしているし、ときどき隣のコテージのお客さんも利用されたりしていて。

そもそもご両親はどうしてここを作られたのですか?

志保

もともと母は保育士をしていて、そのかたわら〈高山子ども劇場〉を立ち上げた人なんです。その活動も、とにかく小さい時から子供たちに生のお芝居を見せたい、文化に触れてもらいたいという気持ちから始めたもの。同じ思いで、世界中の絵本を子供たちに読んでもらいたい、と開いたのがこの場所でした。もともとすごいく感受性が強い人で、エネルギッシュなあまり、時代的にいろいろぶつかることもあった人ですが、自分の感動したものをみんなと分かち合いたい、っていう気持ちが大きい人なんですよね。

サトコ

そう、だからわたしたちが子供の頃は、母が「夕焼けを見よう」と思い立ったら、もう何がなんでも行かなきゃいけなかった、笑。だけど絵本でも音楽でも、とにかく彼女が素敵って思ったものをどんどん見せてくれて、それは子供であるわたしたちにとってもすごく良いことでした。感性を共有することに純粋にエネルギーを注ぎこんでいて、なんかイノシシみたいに進んできた人だよね。

志保

そう、両親とも公務員だったんだけど、とにかく文化的なことに存分に力を傾けていて、わたしたちも文化的なことに興味関心がある人の出入りが、かなりある中で育ちましたね。結局はわたしたち4人きょうだいも自然に表現に携わる仕事をしている。厳しかったけれど、そこには理解がありましたね。

それぞれの表現が花開く土壌があったんですね。そんな2人が子供の頃、まわりにはどんな本がありましたか?

サトコ

いわさきちひろさんとか、母は海外の美しいものが好きだったから『ペレのあたらしいふくペレのあたらしいふくエルサ・ベスコフ 作・絵 おのでらゆりこ 訳』みたいな外国の本も多かったよね?

サトコ

いまは僕が主夫として、家事・育児全般を担当してるんですが、これは高山に移り住んできたタイミングで、妻と話し合って決めたことなんです。それぞれの得意や苦について2人でよく話し合ってみたら、妻に外で仕事をしてもらい、僕が家事・育児を担当するのがお互いにとっていいな、となったんですよね。その方が、以前に比べたらなんというか健全でいられる気がして。それに家事や育児をしながら他にできる仕事って圧倒的に限られる。そのことを知れたのも良かったと思ってます。

志保

『スーホの白い馬スーホの白い馬モンゴル民話 大塚勇三 再話・赤羽末吉 絵』や『モチモチの木モチモチの木齋藤隆介作・滝平二郎 絵』。で、母が選んだものを…

サトコ

父が読み聞かせてくれる、笑。私の好みはどちらかというとアンダーグラウンドなもので、長 新太長 新太「ユーモラスな展開と不条理な筋たて」による数多くの絵本を制作。「キャベツくん」。さんとかスズキコージスズキコージ独創的な発想で、エネルギッシュでダイナミックな描写が特徴。「ドームがたり」。さんとかがドンピシャだけれども、母は基本は﹃赤毛のアン﹄とか﹃大草原の小さな家﹄だから、あまり受け付けてなかった、笑。それにしても日本の絵本の世界って、王道の作家もアングラな作家もいて、世界に類を見ないほど多様な作家さんが作り手となっていて、すごく成熟してると思う。いろんなサイズがあってしまいにくけど、笑、そういうことも度外視でいいものを作ろうとされてきたこだわりが子供たちにも伝わっている、と感じますね。

志保

わたしたちには〈ピースランドこどものほんや ピースランド高山市図書館の近くにある、古民家を改修した本屋。奥にはカフェ、ときどきライブもあり。高山市愛宕町8 TEL.0577-34-5356〉の存在も大きいよね?

サトコ

たぶんわたしが中学生ぐらいの時にできたんですよ。わたしはあんまり高校行かないでサボってばっかりいたんだけど、〈ピースランド〉でいつも立ち読みしてて。だけど中神さんは、昼間から高校の制服着たわたしがいろんな本を立ち読みしててもなにも言わなかったな。母の絵本の世界から、もう1つマニアックな世界に行けたのはたぶん中神さんのおかげ。

志保

わたしも。入り浸ってた~。

サトコ

性的なことに関心がある頃だったから、その手の漫画もよく読んでた、笑。そういえば、昔本町にあった本屋でその系統の漫画を読んでたら、そこのおじさんに「君はまだそれを読む年齢じゃない」って言われたことがあったの思い出した!

志保

おじさんなりのガイドラインがあったんだろうね。いまはそういう経験もなかなかできないんじゃないかな?

いまのマイベスト3とは?

本を巡る話は尽きませんが、そろそろお2人のマイベスト3を聞いてもいいですか?

サトコ

行きましょう!まずはこの本、かつてわたしは横浜の寿町っていうアル中のおじいさんが何千人も住んでるようなドヤ街に住んでたんですが、この『良くしようとするのは良くしようとするのはやめたほうがよい / 村田由夫 ドヤ街から、アルコール依存症や登校拒否を通して、生き方を考える本。』は、この町で何十年も保育園をやっていた園長先生の村田由夫さんが書いた本です。アルコール依存症とか登校拒否の子供とかの問題に引き寄せられて、この町を「良く」しようといろんな人が来るんだけれど、それが暮らしている人の本当の幸せなのかどうか?だから、「別に良くしてもらいたいなんて思ってない」、ということをよく知ってくださいね、という本なんですよね。この保育園の門はいつもオープンで、酔っ払いのおじさんがカンカラ三線引きながら見守り隊をしていたり、中国やタイの子供も親もすべてを分け隔てなく受け入れていて。この先生がいたから、息子をこの園に通わせたくて寿町に住み始めたわたしにとっては、この本は何か困った時に帰るバイブルのような本。すごく大事な存在なんです

ドヤ街から、アルコール依存症や登校拒否を通して、生き方を考える本。』は、この町で何十年も保育園をやっていた園長先生の村田由夫さんが書いた本です。アルコール依存症とか登校拒否の子供とかの問題に引き寄せられて、この町を「良く」しようといろんな人が来るんだけれど、それが暮らしている人の本当の幸せなのかどうか?だから、「別に良くしてもらいたいなんて思ってない」、ということをよく知ってくださいね、という本なんですよね。この保育園の門はいつもオープンで、酔っ払いのおじさんがカンカラ三線引きながら見守り隊をしていたり、中国やタイの子供も親もすべてを分け隔てなく受け入れていて。この先生がいたから、息子をこの園に通わせたくて寿町に住み始めたわたしにとっては、この本は何か困った時に帰るバイブルのような本。すごく大事な存在なんです

志保

(本の状態を見て)これ、ホントに読み込んでるね。ん?佐野洋子さんの!これ持ってくると思った!

サトコ

そうそう佐野洋子さんは『100万回生きたねこ100万回生きたねこ / 佐野洋子 作・絵』を描いた方なんですが、彼女の書くエッセイがとんでもなく面白い!最初は子育てとか絵本についての話が多かったけど、谷川俊太郎さんと結婚してからは、彼がいかにつまんない男であるかを赤裸々に書いてる、笑。この間未収録をまとめた本とっておき作品集 / 佐野洋子 没後10年、次々に「発見された」単行本未収録作品をまとめた1冊。をピースランドで見つけて買っちゃった。佐野さんは韓流スターにハマったら韓国まで会いに行っちゃったりとか、「とにかくまずはやってみよう」という思考回路がおこがましいけれどわたしと似てる。いつも元気づけられてます。

没後10年、次々に「発見された」単行本未収録作品をまとめた1冊。をピースランドで見つけて買っちゃった。佐野さんは韓流スターにハマったら韓国まで会いに行っちゃったりとか、「とにかくまずはやってみよう」という思考回路がおこがましいけれどわたしと似てる。いつも元気づけられてます。

志保

佐野さんの本は電車の中とかで読まない方がいいよね。

サトコ

うん、ふきだすからね、笑。最後は薬草の本薬草のちから / 新田理恵 昔ながらの在来種のみを使った日本の伝統茶を伝える食卓研究家が、薬草文化について提案する。です。わたしはいま東白川村に住んでいて、森の中に暮らしてるからやっぱり植物のことをもう1回知りたいなと手に取ったんだけど、これを読むともう雑草を薬草と呼びたくなる。例えばヨモギをお風呂で煮だして入れば体が温まる、と書いてあればそれを実践したりしてます。子供の時は母の影響もあって外国のハーブにすごい憧れてたんだけど、いまは改めて自分の身近にある野草に関心が出てきて。これから世の中がどんな風になっても、そういう知識があればちょっと前向きに生きていけるかなって。その勉強のための本ですね。

昔ながらの在来種のみを使った日本の伝統茶を伝える食卓研究家が、薬草文化について提案する。です。わたしはいま東白川村に住んでいて、森の中に暮らしてるからやっぱり植物のことをもう1回知りたいなと手に取ったんだけど、これを読むともう雑草を薬草と呼びたくなる。例えばヨモギをお風呂で煮だして入れば体が温まる、と書いてあればそれを実践したりしてます。子供の時は母の影響もあって外国のハーブにすごい憧れてたんだけど、いまは改めて自分の身近にある野草に関心が出てきて。これから世の中がどんな風になっても、そういう知識があればちょっと前向きに生きていけるかなって。その勉強のための本ですね。

どれもサトコさんらしい選書ですね。さて、志保さんの本はどんなのですか?

サトコ

(のぞいて)あ、全然違うね、笑。

志保

ふふ、まずはこれから紹介しようかな。わたしは野の花をじーっと観察するのが好きなんですが、それで惹かれるのが舘野 鴻うんこ虫を追え / 舘野 鴻 作 ・ 絵 知恵と根性と体力でうんこ虫解明に挑み4年。現代のファーブル昆虫記のような、オオセンチコガネの一大観察記。さんの本。この方は植物でも虫でもすごい細かく描かれる方です。

知恵と根性と体力でうんこ虫解明に挑み4年。現代のファーブル昆虫記のような、オオセンチコガネの一大観察記。さんの本。この方は植物でも虫でもすごい細かく描かれる方です。

ものすごく詳細な絵ですね。

志保

人って、年を取るといろんなことに辻褄を合わせたりして、自分を変えてしまうじゃないですか。その過程で、自分の本当に大事にしたかったものを手放しちゃったり。でも舘野さんは自分がいいって思ったことをそのままポンとかたちにしていて、それって本当に本当に大事なことだなって思うんですよ。これはそんな大人がやってみせた自由で素晴らしい自由研究みたいな本ですね。で、こっちはわたしにとってのバイブル。

サトコ

あ〜、これだね。

志保

わたしは高校を卒業してから25歳くらいまでカナダへ行ってたんです。社会学の領域で、女性学や心理学などを学んでいたんですが、これは当時のルームメイトと毎晩のように読み込んで議論を交わしたりした、レズビアンの人たちのコミュニティの漫画Dykes To Watch Out For / Alison Bechdel フェミニストでレズビアンの主人公モーが暮らす街の個性豊かな住人たち。それぞれの愛、仕事、子育て、親、社会参画が描かれたコメディ。。カナダには、違っていても一緒に生きていこうというベースはありながらも、その中で暮らすいろんな人々がいて、それをものすごく生き生きと書いている。1983年から始まって、2008年まで連載されていたので、帰国後は昔のボーイフレンドに送ってもらって読み続けました、笑。

フェミニストでレズビアンの主人公モーが暮らす街の個性豊かな住人たち。それぞれの愛、仕事、子育て、親、社会参画が描かれたコメディ。。カナダには、違っていても一緒に生きていこうというベースはありながらも、その中で暮らすいろんな人々がいて、それをものすごく生き生きと書いている。1983年から始まって、2008年まで連載されていたので、帰国後は昔のボーイフレンドに送ってもらって読み続けました、笑。

サトコ

忠実なジョンね、笑。

志保

長く読んできたけれどまったく古びれない。カナダでもジェンダー系が充実した本屋さんで買ったけれど、日本でもシスターフット系の書店は増えてきてますよね。3冊目はこれ、アーノルド・ノーベルです。彼の本はどれも大好きなんですけど、このふくろうくんふくろうくん / アーノルド・ローベル 作 三木 卓 訳 一度考え出すと止まらない性格のふくろうくん。そんなふくろうくんの個性あふれる日常のお話5つ。が特別にかわいくて~!

一度考え出すと止まらない性格のふくろうくん。そんなふくろうくんの個性あふれる日常のお話5つ。が特別にかわいくて~!

サトコ

こういうところは、お母さんの感性を受け取ったよね。

志保

例えば「自分の涙でお茶をいれよう」って思いたったふくろうくんが、「椅子の脚が壊れたら寂しいな、ポトン」みたいにいろんな悲しいことを思い浮かべて涙を溜めていくんです。そうして作ったお茶は、ちょっとしょっぱいね、なんてお話が収録作。子供のために書かれた本ではあるんですが、大人になって読んでもやっぱり変わらずに好きなんですよね。

『ふたりはともだち』を書かれた方ですね。ところでお2人にとって本はどんな存在ですか?

志保

なんていうか素敵なことって、それこそ目に見えなかったり手触りもない。それで「ないこと」みたいになっちゃうんだけど、それが本の中にはちゃんと「ある」。「ある」んだなと実感できるからそこに立ち戻れるというか…、わたしにとって本はそんなことを気づかせてくれる存在ですね。

サトコ

私は最近老眼が進んで、笑。本が読みにくくなって携帯を見ることも増えてきたんだけど、それでもやっぱりこうやって本を読む時間って、前よりも特別な時間だなって感じてる。なのでなるべく読む時間を自分にちゃんと作ろうって思いながら生きてます。

志保

紙をめくる音とか匂い、自分の呼吸も含めて読書。やっぱりわたしたちには、本があってよかったなって思いますね。

黒田 晃佑

〈株式会社飛騨の森でクマは踊る〉

デザイナー・デイレクター。

大阪生まれ。2019年梅雨時に来飛。主に、家具什器デザイン、空間ディレクションを担当。ヒメシャラ映劇所属。

大人でも子供でも読める、

そんなマイベスト3。

文字さえ読めれば、いつでも誰でも手軽にその世界にアクセスできるのが、本のいいところ。 今回は、知識がないと読みづらいような専門書ではなく、小さな子どもから大人まで読めて、興味が湧けば同じものを簡単に買い求められる―という視点で3冊を選んでみました。

1冊目の『モモ』は、僕にとって引っ越しがあるたびに「必ず持っていくもの」として手元に残り続けている1冊です。 最初に読んだのは幼稚園のとき。母も好きだったのか、よく読み聞かせてくれたことを覚えています。好きなのは、道路掃除人・ペッポの話。どんなに長く、とてもやりきれないような道路の掃除でも、少しずつ少しずつ掃いていく。いつだって「次のひとはき」のことだけを考える。そうすると楽しくなってきて、気づいたら終わっている。そんな話なのですが、時間の捉え方や物事への向き合い方として大切にしています。 僕はコロナ禍にはほとんど家にいましたが、やっぱりただ家にいるだけでは何も生まれなかった。けれどいまは、自分のできる範囲で好きな映画の上映に関わり始めたことによって、人との出会いも広がり、さらに次の何かにもつながっていく。そんな体験の後にふと読み返すと、『モモ』の話が腑に落ちる瞬間があるのは、長い付き合いの本ならではの良いところかもしれません。

2冊目は、冒頭にあるテンプレートのメモ書きのような短い文章を、主体の設定や表現方法を変えてリライトしていく内容の本です。例えば女子高生の口調だったり、電報調や哲学的な語り口、さらには擬似農民ことばまである。1つの文章が99の語り口で書かれていて、まるで言葉の1000本ノックのようです。 面白いのは、あとがきに「われわれが日頃使っている言葉が、どれほど空虚なものであり得るかを暴き出す試みでもある」と書かれているところ。言葉のポテンシャルを信じる一方で、自在であるが故に見えてくる意味のなさに触れているのが面白いと思います。話を表現しようとする時、同じ内容であっても語りの紡ぎ方によって受け取る気持ちが変わる。だからこそ、創作することには可能性があるのかもしれません。

3冊目は、いろんな生物から見た世界の見え方―「環世界」の視点について書かれている本です。これを読むと、人と生物はやっぱり「分かり合えない」ということに気付かされます。人と自然が近い地域に住んでいて「他の生物と共生するにはどうすればいいか」と考えを巡らせていた時期に読んだのですが、「自分と違う世界があることを知ってから世界が始まる」ということを再認識させられました。完全に分かり合うことは難しくても、距離の取り方は想像しながら作っていけるかもしれない―そう思うきっかけになった1冊です。 僕は映画も好きですが、映像や音楽といった複合的な表現である映画と違い、本は文章のみ。そのおかげで抽象度が高まり、書かれている以上のことを想像できたり、一節を途中まで読んでやめてもいい。文章には文章にしかできないことがあるからこそ、面白いのだと思います。

モモ

ミヒャエル・エンデ作

時間どろぼうと盗まれた時間を人間に取り返してくれたモモのお話。

文体練習

レーモン・クノー

とあるシーンを99通りに書き換える。仏の急進的言語革命を率いたクノー作。

生物から見た世界

ユクスキュル,クリサート

生物が独自の知覚と行動で作り出す「環世界」。科学の古典と言われる1冊。

うみき

絵を描くこと、服を作ることを経て、帰郷。現在はスイーツを作りながらカフェに勤務。

わたしの内面と交錯する本たち。

ここ1年ほどはカフェで働いているのですが、休憩中はスマホ画面が見たくなくなるので、本を手にとることが増えてきました。気分転換のための現実逃避を求めて、最近は小説を選びがち。

選んだ3冊の中で1番古いのは『プラヴィエクとそのほかの時代』です。この本は、藝大を目指して名古屋の千種にある予備校に通っていた18歳の頃に、そばにあった〈ちくさ正文館書店〉で巡り会いました。本を開けば、いつかのわたしが書き入れた鉛筆跡があちこちに。分からない言葉は調べ、響くフレーズに線を引き、繰り返し読んできました。架空の国を舞台にした短編が詰まっている構成なんですが、物語の中では戦争も起きていて、だから読むのがかなり苦しいところもある。そもそも苦しく感じるほど「分かって」しまうこともなんだか怖くて、結局人はいつの時代もどこにいても同じことで争ったり悩んだりしているのか、と考えたりも。ほとんどジャケ買いで買ったけれど、こんな本はなかなかだろうなと思わせてくれる大事な1冊ですね。

2冊目は〈GEZAN〉のフロントマンであるマヒトの書いた本で、これを読んでから彼の音楽も聴くようになりました。「幸福を感じるやつは鈍感だ」という岡本太郎の名言に対して、「幸せを求めて何が悪いのかと問いたい。言葉も音楽も芸術も、その行く先はどうか幸福であってほしいし、芸術のための芸術に救われたことなんて一度だってない」と書かれた文章は、思わずラインを引いた一文。浪人中何のために描いているのか分からなくなった時、現実は厳しくてもその中でも光を見たいと思う気持ちはやっぱりあって、それを肯定してくれてるようで救われたんです。暗闇にいても、そこから光を見上げている彼の感覚がすごくよく分かる。自分が大切にしている宝物を撫でるように言葉を紡いでいて、この本も書き入れた鉛筆のラインで溢れています。

最後に紹介するのは村田沙耶香さんの『信仰』。タイトルにもなっている信仰は、実は私にとっては長くテーマになっていることなんです。高山へ帰ってくる前に、山梨で服飾関係の仕事をしていたんですが、そこにいたのが実習生と呼ばれていた、ベトナムやスリランカから来ていた女の子たち。技術を学ぶ代わりに労働をする研修制度だと思うのですが、彼女たちが詰め込まれるように暮らしていた狭い寮にはエアコンもなく、その厳しい現実を見た時に、自分が服を買う時には何に対してお金を払っているんだろう?と考えるようになり、結局服飾の仕事を続けるのも難しくなってしまった。そんな時に手に取ったのがこの本でした。宗教で痛い目にあった人が、カルト宗教を始めるっていう話なのですが、こんなに幾つも「正義」がある世の中で「信じるもの」がないと生きていけない、という気持ちは分かる気がするんです。実は私には弔いたくて弔えなかった人がいるのですが、友人の勧めで小さな祭壇を作ってみたり、初めて盆踊りにいってみたりして気づいたのは、宗教じゃないと救えない部分もあるんだ、という感覚。信仰というものが人にとってどういう存在であるのか、考えることをやめないでいたいなと思っています。こうしていろんなことを思い巡らすきっかけになる本。最近は寝る前に読むことも多いので、おフトンからすぐ手が届く場所にその置き場所を作っています。

プラヴィエクとそのほかの時代

オルガ・トカルチュク

このノーベル賞作家の代表作。架空の村を舞台に、世界の摂理と宇宙的神秘を描き出す。

ひとりぼっち

マヒトゥ・ザ・ピーポー

〈GEZAN〉のフロントマン、マヒトによる、眩しいだけではない光の記憶。

信仰

村田沙耶香

信じることの危うさに満ちた11遍。「なぁ、俺と新しくカルト始めない?」

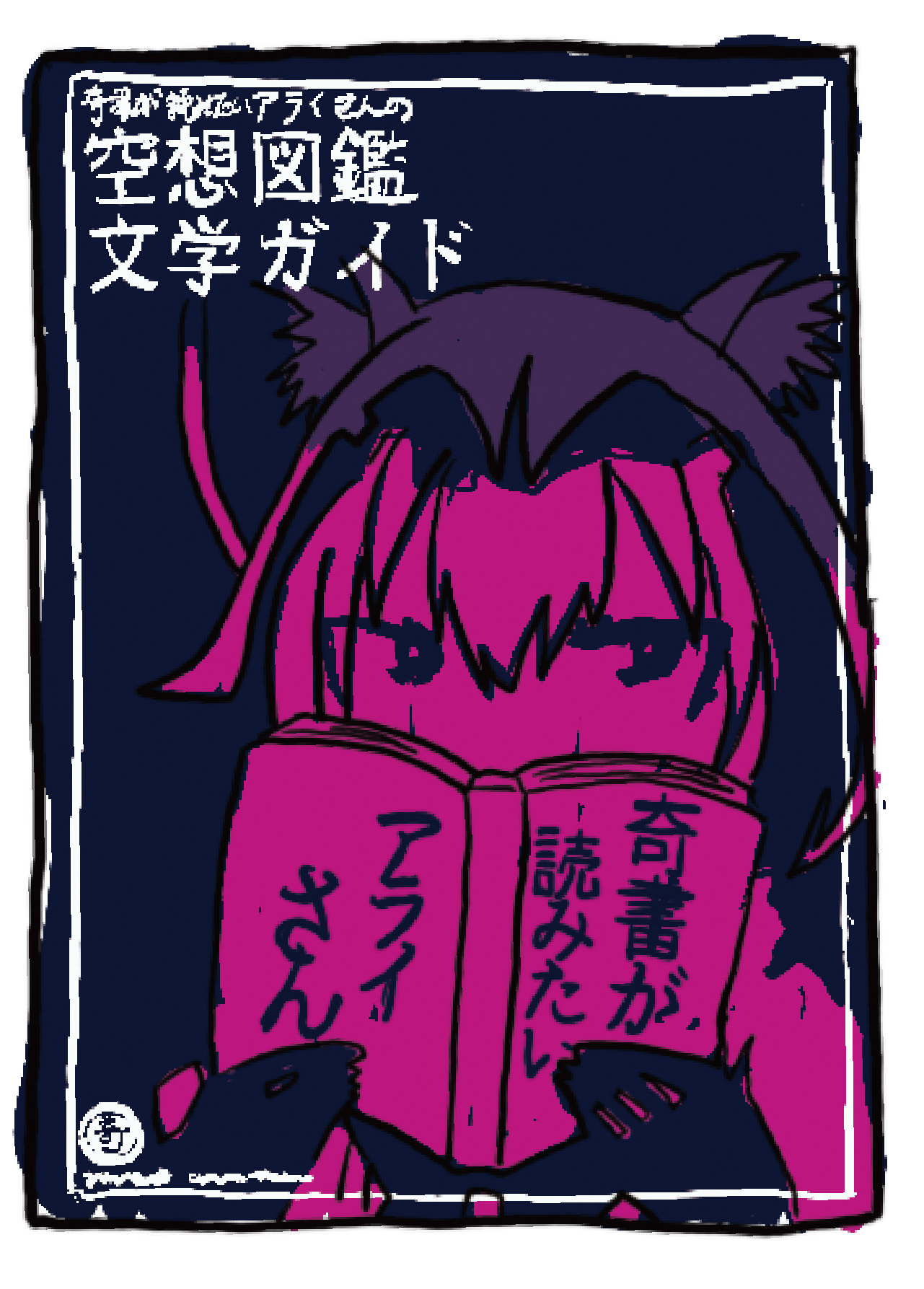

久保 真弓

司書。京都出身。結婚し大阪に3年住んだのち、2020年に高山へ移住。怪談、妖怪、怪奇幻想文学、奇書、怪書、オカルト全般、あやしいものが好き。

奇書とはなんぞや?

それを探求する指南書探し。

移り住む前から数えると足掛け10年を超える図書館勤めをしていますが、図書館にいるとそこにない本が読みたくなるもので…、それが今回選んだ奇書や怪書と呼ばれるジャンルのものになります。といっても1冊ずつガッツリ読み込むというよりも、こんな本があるあんな本があると知ること自体によろこびを感じていて、そんな私が好きなのが、古今東西の奇書・怪書を教えてくれる指南書的な本。今回選んだのもそんな3冊です。

『ドグラ・マグラ』や『壁』などの幻想文学の古典から現代物まで45作品を紹介する「幻想文学の手帖・知っ得『を手にしたのは10年くらい前。紹介文の中に「空前絶後の奇書だ」と書かれているのを読んで「奇書」とはなんぞや?となったのが始まりで、いろいろな本に手を出してきました。Xで発信され奇書界隈で有名な「奇書が読みたいアライさん」の『空想図鑑文学ガイド』は、Xで連絡してご本人から直接入手したもの。こちらは「実在しない〇〇集」を集めて作られたガイドブックで、架空の都市や架空の生き物など、ないものをあたかもあるように書いてある厳選27冊が紹介されています。著名なSF作家スタニスワフ・レムが実在しない本の序文「のみ」を集めた短編集『虚数』や、同じくレムによる、ありもしない16冊の書評をまとめた『完全な真空』、古今東西の幻の動物に自分が創作した架空の動物を混ぜて微に入り細に入り書き綴られたホルヘ・ルイス・ボルヘスの『幻獣辞典』など、奇書中の奇書がもうてんこ盛り、笑。奇書ってアイデア勝負というかちょっと大喜利的なところがあって、わたしとしてはそのアイデアを知れたら満足してしまうところがあり、少々浅い本との付き合い方をしております、笑。

この本の巻末にはさらにそんな奇書の情報が追加で紹介されているのですが、そこで見つけたわたしのお気に入りが『鼻行類』です。これは本職が動物学者であるゲロルフ・シュタイナーがハラルト・シュテュンプケ名義で書いた、鼻で歩く動物「鼻行類」について論じたもの。新種の哺乳類が発見されたという体でその生態を観察し、その後、1957年に核実験で島ごと消滅してしまった、というその話が詳細過ぎて、本当にいたんじゃないかという議論が当時学会で真剣に議論された、というエピソードもとても好み。毎年のように「解読された!」というニュースが流れる『ヴォイニッチ手稿』も、実はこの手の奇書だったじゃないかと思っています。

最後の『日本現代怪異事典』は日本の怖い系都市伝説を求めたもの。巻末にはタクシー幽霊に代表される「乗り物幽霊の怪」テケテケなどの「上半身の怪」などがごていねいに字引きできるようになっており、やはり手放せない1冊。吊り橋効果じゃないいですが、「怖い」っていうドキドキはなぜか「楽しい」や「面白い」と隣り合わせ。これからもときめく奇書に巡り合っていきたいと思っています。

幻想文学の手帖・知っ得

國文學編集部(編)

古典から現代まで、古今東西の幻想文学を論評するガイド本。

空想図鑑文学ガイド

奇書が読みたいアライさん

物語性をキーワードに、「実在しない〇〇集」を集めたガイドブック。

日本現代怪異事典

朝里 樹

トイレの花子さんに口裂け女からネットに登場する怪異まで、一千種類以上を網羅する1冊。

川端 修平

他者と共に生きる味わいを研究している。整体協会・身体教育研究所にて整体の技術・思想を学ぶ。

生を育む「暗がり」

言葉にしようとも、どうしようもなく言葉にならない経験がある。この本には、そのようなことに少し光を当てる力があると思う。

去年、小さい頃から飼っていた犬を亡くした。犬はポチという名で、私が7歳の頃から飼っていた。一時、体調を崩し危うい時期を経たが、健やかに老いていた。亡くなる2週間ほど前の早朝、カタカタ異様な音がすると思ったら、ポチが全身を痙攣して、息も絶え絶えになっていた。私は焦ったが、焦るだけで何もできず、かかりつけの獣医に電話した。早朝なので電話は不通。痙攣は数十秒で終わりポチは落ち着いたが、ふらついていた。獣医が電話を折り返してくれて、脳梗塞じゃないかとのこと。差し当たりできることは特にないらしい。実はその日から、ポチを連れて遠方に住む母のもとに1週間滞在する予定だった。遠方の母とポチがゆっくり共に過ごせる時間は、1年でその1週間だけ。出発を迷ったけれど、行くことにした。状況は決断を待ってはくれなくて、瞬間瞬間、命への態度が問われていると思った。

その日から、命の出来事の退っ引きならなさを思い知らされた、というかポチのそばで、自分も退っ引きならないまま生きざるを得なかった。滞在中、再び何度か痙攣を起こした。滞在から帰ってくる道中、惰性でやっていた仕事を辞めることにした。忙しさにかまけていては、本当に大事なことを見逃す気がした。本気で暇にならないといけないと思った。そこからポチの介護生活が始まった。痙攣を頻繁にするようになり、ポチひとりではふらついて水が飲めなくなった。朝晩なく、時間を共にした。ある日の晩、ポチがまた痙攣を起こした。いつもなら長くても数分で終わる痙攣が、十数分止まらなかった。止まったかと思ったのも束の間、再び痙攣を起こして今度は一晩中続いた。そのまま痙攣は続き、翌々朝、ポチは旅立った。

亡くなる前の晩は、私はポチと背中合わせになってまどろんでいた。その時の背中に感じる息づかいや温度感を覚えている。死の手前、ほの明かりの中で、向こうは死へ歩み、こちらは生に立ち、一生分の挨拶をしているみたいだった。

ポチがいなくなってしばらくは空っぽになっていて、その頃にこの本を手にとった。著者自らの妊娠と出産の中で経験される、いわく言い難く、ままならない、切実な体感を書き綴ったもの。

「生が前に進むためには、『暗がり』が必要である。生を育む『暗がり』のあたたかさ、おぼろな、まどろむような眠りを、かつて私も味わったのだろう。世界に躍り出る一歩手前の、暗い、まだ存在もさだかでない、ありとあらゆるものの声が聴こえるその場所は、制度とも固着とも無縁の、永遠に生々流転する場所だ。光のなかに出立する手前のその感触を、今度は提供する側になって、私は懸命に想像していた」

死ぬことと生まれることは、とても近いところにあると思った。なんとなく少し元気が出た。(川端)

マザリング 性別を超えて〈他者〉をケアする

中村佑子

著者自身が妊娠・出産の中に経験した、言葉の及ばない出来事。母とは、ケアとは。