〈合同会社 下呂でつくる〉

下呂市在住のメンバーを中心に作られた、まちづくり会社。地域拠点〈Hagi〉の始動に向け、飛騨萩原駅のほど近くにある元旅館をDIYで改修中。併せて、講演や企画なども計画している。

フリーペーパーやPodcastなど対話的メディアが一役買ってきた。

「南飛騨」というくくりが、単なる旅先とはまたどこか別のリジョンを連想させたのが昨秋。〈南飛騨 Art Discovery〉で吹いた風は、たしかに種を落としていった。

飛騨萩原駅前の坂道をくだる途中に、地域を編集していく拠点ができつつある。一旦の役目を終え、空き家となっていた元旅館がその舞台となる。「何か」を求めて、ふらりと訪れる人のためのゲストハウスやコワーキングスペースを備えた地域拠点〈Hagi〉として生まれ変わるのだ。

外からの訪問でなくとも、当のこの地で暮らす人が出会った「何か」も、未だそれを「何か」としか言いようがなかったからこそ編集が必要なのかもしれない。地域の新たな印象が、何もしなければ生じなかった人とのつながりや新たな機会を求め始めたのだ。ここを訪れた人が「町とゆるくつながれる」ことをコンセプトに掲げる〈合同会社 下呂でつくる〉が目指す拠点づくりも、その自然な帰結に見える。代表の中桐由起子さんは「自身の暮らしに密着するものは自身の手で作りたくて、そのスケールが少しだけ大きくなってきたんだと思います」と、これまでを振り返る。

生活の理想を実践できる環境を求め、11年前に「地域おこし協力隊」として各務原市から移住してきた。移住以前はテレビCM制作のプロジェクトマネジャーだったが、分業の細かさに加えごく短期間で消費されるものを作り続けることに疑問を覚えていた。立ち上げた物のその先までを見届ける、その当たり前の実感を求めていた。いつしか、本業だけでは出会うことがなかったかもしれない8人が集まり会社設立に至る。

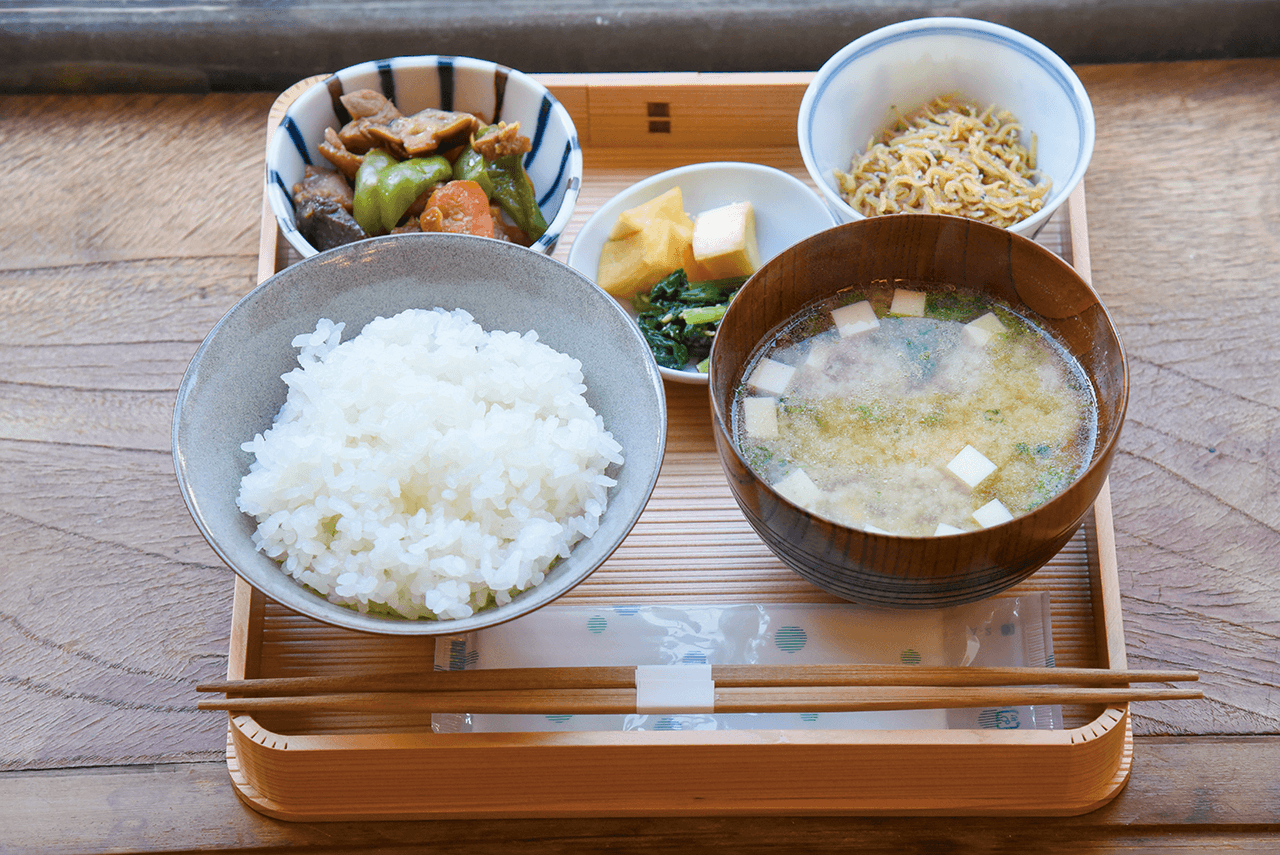

町と、人と、「ゆるくつなが」ってきた彼らの体験そのものがこの場の未来の確信でもあるようだ。「今は小さくとも、とにかく形にしていけることが楽しい」。人が居合わせたところから始まる「公共」の端緒を、町のカフェ〈Kaung day〉に約束なしでも集まるメンバーや近所の人の姿に垣間見る。だからこそ、「地域の拠点」という各地で繰り返されてきた試みそのものはいかに編集していけるか?と、問うてみたい。

この土地に住むからこその「編集」は、たしかにある。彼らが率直に語ってくれたように、「ここに当然あってほしいものを満たす」公共的な側面を帯びる以上、活動自体に際立った個性はなくともいい。必ずしもスキルフルに集客や認知を集める必要もない。しかし、同じ地域が2つとしてないのなら、表れてくる公共もまた固有の姿をしてくるはずだ。

これまで掬いあげられなかった土地の文脈や人のつながりを呼び寄せる「何か」は、実感の伴った「公共」や「地域」イメージにもすでにきっと含まれている。様変わりする町のあり方に寄り添う対話的な姿と、半径1mくらいの身近なスケールのわがままなあり方との両輪に期待が膨らむ。