独立行政法人国立青少年教育振興機構 / 国立乗鞍青少年交流の家 / 〈飛騨高山SDGsパートナー〉 / 次長 谷崎 誠

観光客で溢れかえる高山の街中を歩いていると、コロナ禍が遠い昔のことだったかのように感じる。「コロナ禍後、学校単位での利用者が減りました」と話すのは、〈国立乗鞍青少年交流の家(以下、交流の家)〉の谷崎誠さん。キャンプや登山などの屋外アクティビティの市場も伸びている中、自然体験学習といった集団での宿泊研修が静かにアフターコロナの影響を受けていた。

〈交流の家〉は、国立青年の家12番目の施設として昭和 50年に乗鞍岳の中腹に開所し、今年で50周年を迎える。標高約1,500mに位置するこの施設は、全国の陸上競技チームなどの高地トレーニングの場所としても名高く、現在に至るまで約570万人が利用してきた。しかし近年は年間5~6万人に減少。

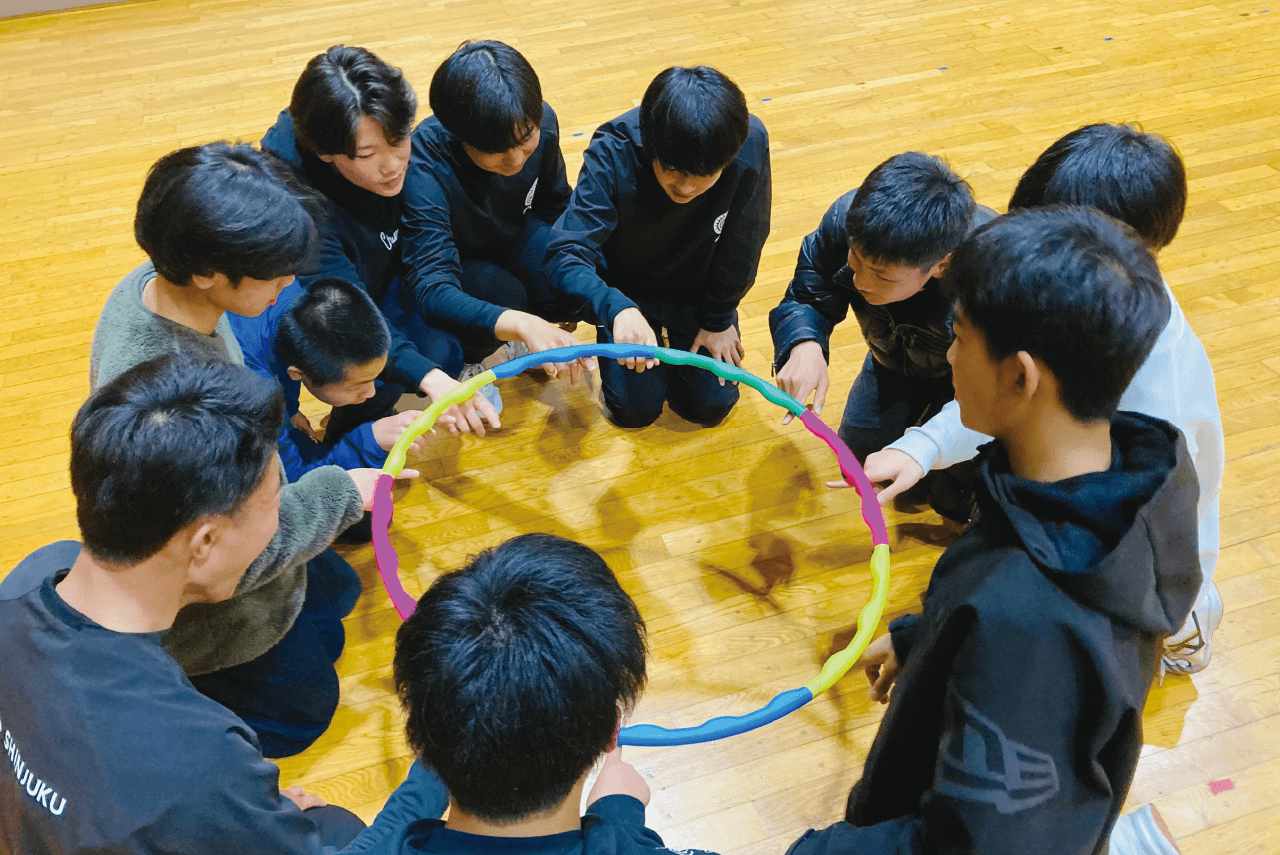

「特に小中学校の宿泊研修の泊数が減ったり、日帰りになったりと短期間化しています。地域によってはコロナ禍により中止されたまま、再開していないところも。教員の働き方改革や集団宿泊に対する意識の変化など様々な要因も相まって、宿泊研修自体の在り方が変化していく中、子ども達にどう体験活動の場を作れるか…。施設の中で待っているだけではだめだと、一昨年から地域に出向いての出張講座としてアウトリーチ型の教育活動に取り組み始めました」。

中でも人気なのがカードゲーム〈 moritomirai(モリトミライ)〉を使ったプログラム。山の所有者や猟師、学校の先生など異なるゴールを持つ 10種類のプレーヤーが、森に関わる仕事や生活のアクションを繰り返し、20年後の森の未来を作り出すロールプレイングゲームだ。「高山市の森林面積は全体の 90%以上。日本一の森林率を誇る地域です。ゲームを楽しみながら、自分が暮らしている地域の未来のことを考えるきっかけにしてもらいたい」と新たな施策に意欲を見せる。

山から下りてきた〈交流の家〉の取り組みは、地域へも広がり始めている。「地元の家具メーカーと協力して端材を使ったクラフトや、樹木の部位によって異なる香りを体験するワークショップなども開催しています。飛騨地域にある国立の青少年教育施設として、この地域ならではの体験を届けたい」と谷崎さんは語る。その姿勢は 10月5日(土)に開催される 50周年のイベントにも反映されている。

「これまでの周年行事は式典に重きが置かれていました。今回は『あそびの祭典』という地域の方々が楽しめる施設開放事業として、伝統芸能から、地域団体と連携した体験活動、宿泊体験まで様々な企画を練っています」。日々山に囲まれた生活をしていると、近すぎるせいか自然体験に対する欲求が都会よりは気薄なのかもしれない。

谷崎さんの話を聞いている間、この環境で暮らしていることのありがたさを改めて感じた。近くて遠い存在となりつつあった〈交流の家〉にも変化の時が来ている。