キーワード > 輪島の朝市

「令和6年能登半島地震」にて被災し、焼失という大きな被害を受けた輪島の朝市。その[輪島市朝市組合]から出店する「出張 輪島の朝市」が6月14日(土)・15日(日)に開かれた。

長きに渡り続いてきた日本の「朝市」として、かねてから交流があったという高山と輪島の朝市。高山の朝市では、「令和6年能登半島地震」の被災地となり、焼失という甚大な被害を受けた輪島の朝市への寄付を行ってきたが、より継続的な支援の形を模索する動きから、今回の高山への「出張朝市」が実現したという。

輪島から高山の朝市へ。

出店先の1つである「飛騨高山宮川朝市協同組合」に足を運ぶと、あいにくの雨の中ではあったが、多くの来場者がそのテントで足を止め、海産物を加工した食品や伝統的な工芸品である輪島塗の箸や漆器の説明に興味深げに聞き入っていた。

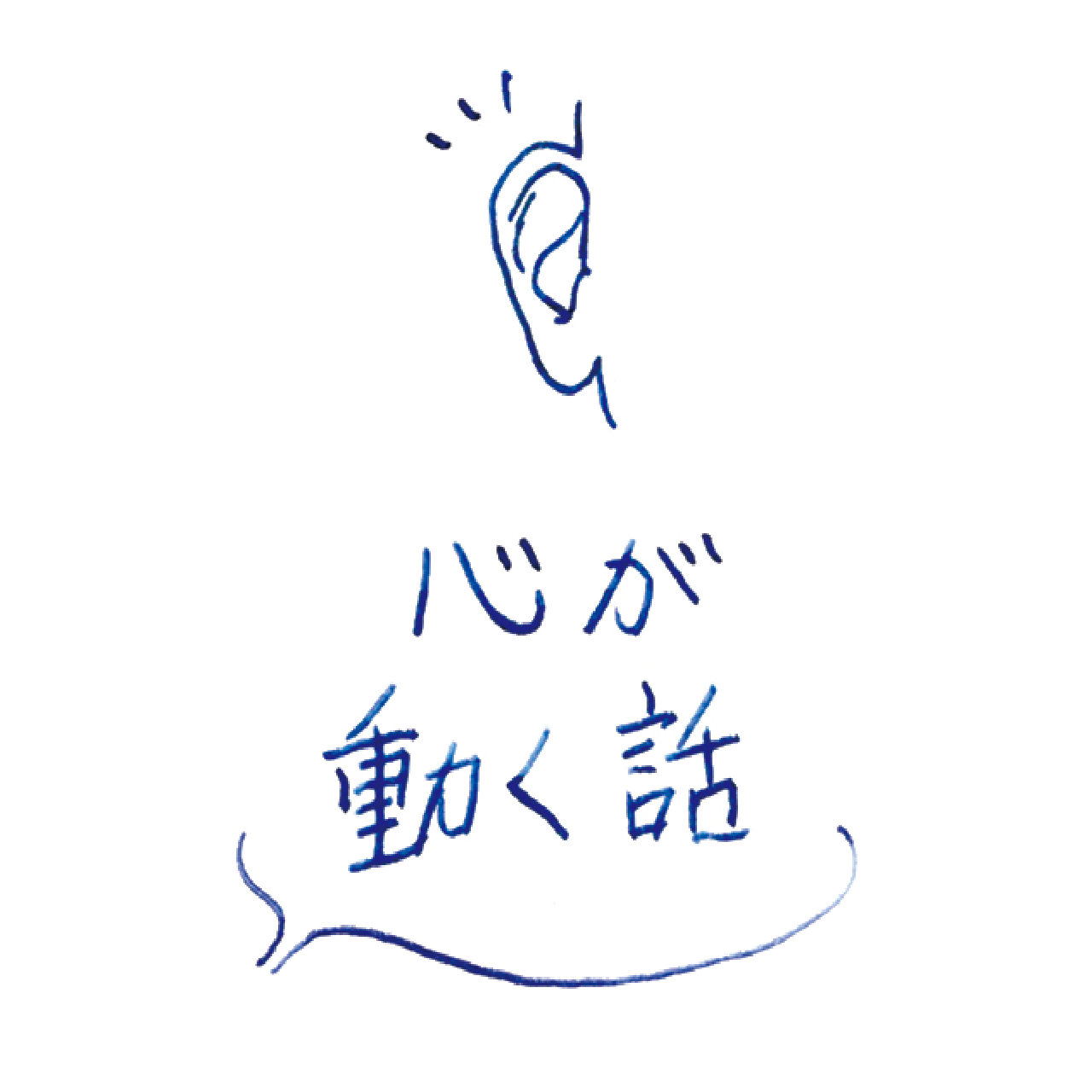

「こうしてお客さまに『ありがとうございます』と返せるような気持ちになったのも、本当に最近のことなんです」。 そう話すのは、出店者の1人で〈鮓井商店〉を営む鮓井辰也さん。「輪島朝市」の起点となる1軒目に出店していたという鮓井さんは輪島塗の職人であり、震災では店舗も自宅もそれから大事な道具も、「丹精込めて打ち込んできたすべてを」失ってしまった。しかも震災の後、なんとか前に進み出そうとしたところでまたしても大きな水害の被害にあった。「あの時は女房と2人で、もう笑うしか出来ませんでした」と当時を振り返る。

「ここでこんな風に販売している様子を見られた方は、もしかしたら復興が進んでいると思われるかもしれませんが、輪島にあるのは全然進まない景色です。復興、復興と言われるけど、まず元に戻る復旧が先です。全部片付けて整地して市場をかたちづくって、それでも5年では難しい。その後に以前のように活動できるようになって初めて復興ですが、それについてはまだ話もできない、という感じです」。

被災者である鮓井さんが語る言葉に耳を傾けると、その背景に背負う厳しい現実に言葉がなくなる思いがする。せめて高山にも応援する思いがある人々がいることを伝えようと、先日〈ノトトヒダ実行委員会〉が主催となって行ったチャリティ・イベント「ノトトヒダ」のことを話すと、「ほんとかいね!同じような朝市がある輪島のことを、高山の人たちも近しい気持ちでおってくれるんかね」とうれしそうにその目を輝かせた。

「これからの輪島」を作る思い。

「本当はね、高山の町にはすごく興味があって、今回の出張朝市にはなんとしても行きたいと思っての出店やったんです」。 同じような「朝市」がある高山の町にはどのような人が来ていて、どんな工芸が息づいているのか?そこから新たなヒントを探そうと「午後からは町を見てまわりたい」と意欲的に話してくれた鮓井さん。

「ゼロどころかマイナスからスタートする輪島やからこそ、子供やその下の世代が中心になって、いい町づくりをしていってほしい」。 そう話す眼差しは、まだ見えない輪島の未来を見つめていた。営みがあるから、人はそこを離れない。その営みを続けるための試みの、その現実の最中に輪島の人々がいることが、雨の朝市で胸に沁み入るようだった。